Besuchsverbote, geschlossene Kirchen, Schulen und Restaurants, abgesagte Veranstaltungen, 2G- und 3G-Regeln: Nur wenige Stichworte genügen, um die gravierenden Maßnahmen in Erinnerung zu rufen, mit denen die Corona-Pandemie bekämpft wurde. So massive und weitreichende Eingriffe in Grundrechte und in den persönlichen Alltag hat es in der Bundesrepublik zuvor noch nicht gegeben. Die sozialen, psychischen, wirtschaftlichen Folgen davon sind immens.

Auf der anderen Seite zehntausende Menschen, die durch das Virus und seine Auswirkungen gestorben sind – sicherlich wären es ohne Schutzmaßnahmen und ohne Impfung mehr gewesen.

Eine so einschneidende Zeit muss aufgearbeitet werden – vor allem auf der Ebene derer, die die politischen Entscheidungen getroffen haben. Wie sind diese zustande gekommen? Wie wurden verschiedene Optionen abgewogen? Haben sie am Ende zu verhältnismäßigen und zielsicheren Ergebnissen geführt?

Sinnvoll ist eine Aufarbeitung nur, wenn dies ehrlich und ergebnisoffen geschieht. Und zwar von allen Seiten. Sie darf kein Tribunal sein, das am Ende eine Handvoll Schuldiger verurteilt. Dazu war die Situation viel zu komplex. Umgekehrt darf eine Aufarbeitung auch nicht dazu dienen, alle Entscheidungen zu rechtfertigen. Es muss darum gehen, Erkenntnisse zu gewinnen, was im politischen Krisenmanagement gut lief, was nicht, und welche Lehren daraus gezogen werden. Im besten Fall kann so ein Prozess etwas an Vertrauen in die Politik wiederherstellen, das manche Bürger im Zuge der Pandemie verloren haben.

Corona-Aufarbeitung ist nicht allein Sache der Politik

Für eine Aufarbeitung haben sich quer durch die Parteien verschiedene Politiker ausgesprochen. Die Regierungskoalition konnte sich Medienberichten zufolge nicht darauf einigen, in welcher Form dies geschehen soll – durch eine Enquete-Kommission mit Experten und Politikern oder durch einen Bürgerrat – und damit ist das Thema zumindest vorerst vom Tisch. Das ist mehr als bedauerlich und ein weiteres Armutszeugnis für diese gescheiterte Regierung.

Aber auch jenseits der politischen Ebene sollten wir als Gesellschaft im Gespräch darüber bleiben. Denn es geht dabei um sehr grundlegende Werte des Lebens und Zusammenlebens – und darum, welche Rolle der Tod darin spielt. Mag sein, dass die meisten froh sind, nichts mehr von Corona hören zu müssen. Aber vielleicht ist es jetzt, mit etwas Abstand, auch einfacher, nüchtern und ohne den emotionalen Ballast der Pandemie-Situation darüber zu sprechen: Wie hast du die Zeit erlebt?

Dabei werden sich große Unterschiede auftun. Es ist wichtig, einander zuzuhören, damit auch deutlich wird, ob wir gut miteinander umgegangen sind: mit Menschen, die von dem Virus besonders gefährdet waren und Angst davor hatten; mit jenen, die in Krankenhäusern über die Grenze ihrer Kräfte arbeiteten; mit denen, die allein zu Hause bleiben mussten; mit jenen, die politische Entscheidungen trafen, mit denen, die sie kritisierten und den Sinn einzelner Maßnahmen infrage stellten; mit jenen, die sich gegen eine Impfung mit potenziell schweren Nebenwirkungen entschieden. Und überhaupt: Wie wir miteinander und übereinander geredet und gedacht haben.

Gerade an der Impf-Frage hat sich die Gesellschaft geradezu entzweit. Bis in Gemeinden und Familien hinein gingen Risse des gegenseitigen Unverständnisses. Dass der Impfstatus letztlich darüber entschied, inwiefern jemand am öffentlichen Leben teilnehmen kann oder davon ausgegrenzt wird, war ein fundamentaler Widerspruch zum Ideal der freien und gleichen Bürger. War das ein angemessener Preis im Kampf gegen die Pandemie, diese zentralen Werte, auf denen unsere Gesellschaft beruht, hintenan zu stellen? Wie viel darf der Schutz der Gesundheit kosten? Diese Fragen sollten in Ruhe erörtert werden können.

Ein Thema für den Buß- und Bettag

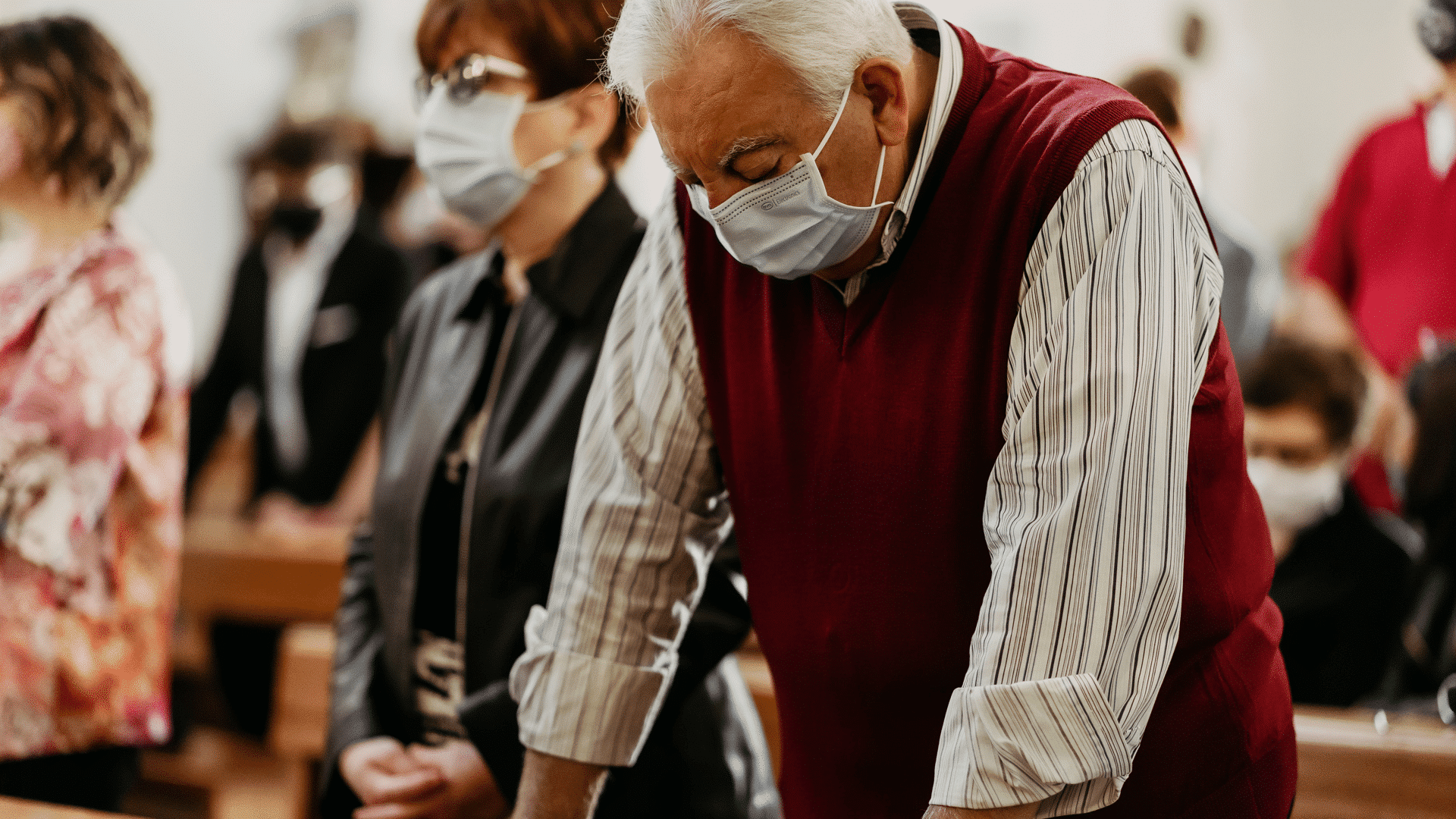

Diese Fragen haben auch ganz unmittelbar das Gemeindeleben berührt und für Spannungen gesorgt. Zeitweise berechtigte nur der Impf- oder Testnachweis dazu, die Kirche zu betreten. Das stand in tiefem Konflikt mit dem ganz grundlegenden Anliegen der christlichen Gemeinde, als Nachfolgerin Jesu offen zu sein für jeden – und das ohne Bedingungen.

Kein Gesang oder nur mit Maske, Gemeinschaft auf Abstand, Verzicht auf das Abendmahl: Mancher störte sich an diesen Maßnahmen innerhalb der eigenen Gemeinde und fühlte sich in seinem Glaubensleben behindert. Zugleich wären viele Menschen nicht zu Gottesdiensten gegangen, wenn es keine Sicherheitskonzepte gegeben hätte. Lässt sich eindeutig sagen, was richtig und falsch war?

Wir werden uns viel zu verzeihen haben – dieser Satz von Jens Spahn, der in der ersten Phase der Pandemie Gesundheitsminister war, ist schon fast sprichwörtlich geworden. Damit Verletzungen heilen können, braucht es die Bereitschaft, Schuld einzugestehen und Vergebung zu gewähren. Wie wäre es, den anstehenden Buß- und Bettag dafür zu nutzen – als Gemeinde oder auch ganz privat?

Dieser Feiertag könnte ein Anlass sein und einen Rahmen bieten, einander zuzuhören, sich selbst und das eigene Verhalten zu hinterfragen, Schuld einzugestehen und zu verzeihen. Das würde vielleicht einen Boden bereiten, auf dem Versöhnung und Heilung geschehen können, wo Corona-Wunden noch offen sind. Christen können auf diese Weise in Sachen Aufarbeitung vorangehen. Denn sie haben einen Herrn, der das Herz ansieht und Schuld vergibt.