„An den Lippen hängen“

Fast jede Legislaturperiode kennt unerwartete Herausforderungen. Und die rufen prägende Momente hervor. Da kann man einem Verantwortlichen schon mal „an den Lippen hängen“. Wann ist Ihnen das in der deutschen Politik zuletzt so ergangen?

Am 6. November, als Olaf Scholz Christian Lindner entließ und gegen alle Gepflogenheiten nicht nur vom „Finanzminister“ sprach, also von seiner Funktion, sondern ausdrücklich mehrfach den Klarnamen verwendete?

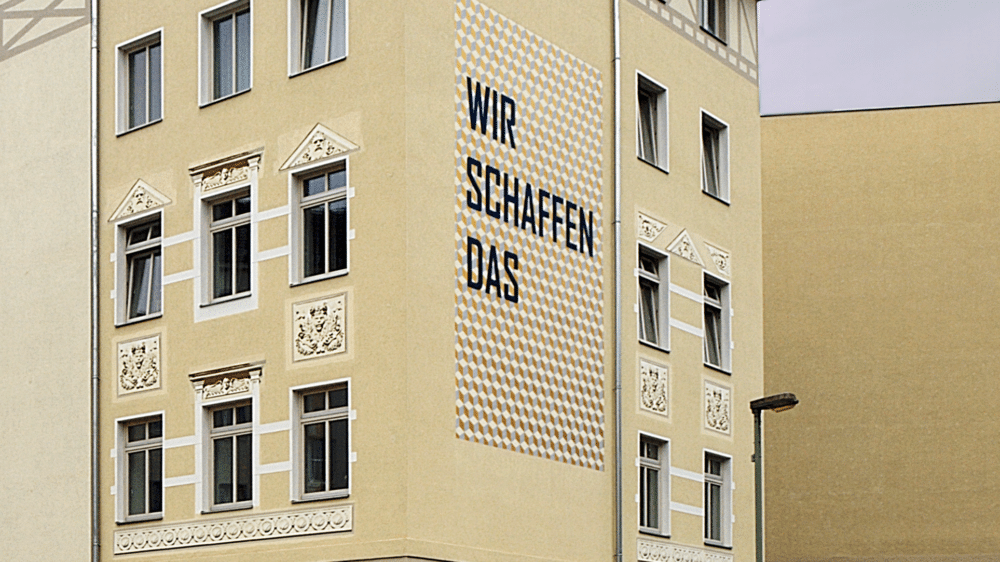

Als Angela Merkel 2015 ihr berühmt-berüchtigtes „Wir schaffen das!“ sagte, was Wikipedia (Es gibt sogar einen eigenen Eintrag zu diesem Zitat!) als „Kern-Slogan und Soundbite der ‚neuen Willkommenskultur‘“ bezeichnet, von der Londoner „Times“ aber auch jüngst noch „die Torheit von Angela Merkel“ genannt wurde?

Als dieselbe Kanzlerin – eine andere hatten wir ja auch noch nicht – am 14. März 2011 unter dem Eindruck der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima den endgültigen Atomausstieg verkündete?

An den Lippen gehangen haben sicher viele Angela Merkel und Peer Steinbrück Anfang Oktober 2008 in der Bankenkrise, als die beiden verkündeten: „Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind.“

Die Reichweite politischer An- und Aussagen, die historische Weichen stellten, wird oft erst auf den zweiten Blick, beim zweiten Hinhören, deutlich.

Und wie war es, als Gerhard Schröder am 12. September 2001 „dem amerikanischen Präsidenten (…) die uneingeschränkte und ich betone: die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands zugesichert“ hat? Oder als er diese Solidarität dann doch, im Februar 2003, aufkündigte und angesichts der Pläne George W. Bushs gegen Saddam Hussein erklärte, „Krieg ist mit uns nicht zu machen“?

Was hagelte da nicht alles an Kritik auf den damaligen SPD-Kanzler und seinen grünen Außenminister Joschka Fischer ein! (von „Shitstorm“ sprach man damals noch nicht). Bald freilich verstummten die Nörgler.

Bei manchen politischen Worten begreift man schnell, dass sie historisch wegweisend sind, die Bedeutsamkeit anderer wird erst nach einer Weile offenbar. Es ist wie beim Schach: Mancher Zug bringt sofort die Entscheidung; die Kraft anderer erweist sich erst im Fortgang der Partie. Die Reichweite politischer An- und Aussagen, die historische Weichen stellten, wird – außer von den wachsten Beobachtern – oft erst auf den zweiten Blick, beim zweiten Hinhören, deutlich. Das Leben wird nun mal vorwärts gelebt, aber erst rückwärts verstanden.

Bedeutsamer als Rhetorik

Auf der Pressekonferenz am 9. November 1989, die den Mauerfall auslöste, gab es ja auf die Frage, ab wann die freizügige Ausreise gelte, diese gloriose Antwort des DDR-Polit-Funktionärs Günter Schabowski: „Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort! Unverzüglich.“ Trotz oder gerade wegen des fragwürdigen Satzbaus ist das ein Klassiker geworden.

Also: Bedeutung schlägt Wortwahl!

Sechs Wochen zuvor gab es ebenfalls schon einen Beleg dafür. Denn „an den Lippen gehangen“ haben Tausende Deutsche ganz gewiss am 30. September 1989 bei Hans-Dietrich Genscher, als der in der Deutschen Botschaft in Prag den dorthin geflüchteten ausreisewilligen DDR-Bürgern verkündete: „Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise …“ Der letzte Teil des „wohl wichtigsten unvollständigen Satzes in der deutschen und europäischen Geschichte“ (so die Internetseite der Deutschen Botschaft in Prag) ging bereits im Jubel unter. Dabei war dieser Schlussteil der inhaltlich alles entscheidende! Schließlich hätte das Ende auch negativ lauten können, etwa: „… dass heute Ihre Ausreise endgültig abgelehnt worden ist!“

In solch einem historischen Augenblick sind also die Worte wichtig, aber nicht entscheidend. Genschers Auftritt selbst, seine Erscheinung, vielleicht seine Körperhaltung, in jedem Fall die Zuversicht in seiner Stimme, „sprach Bände“ – und offenbar so laut, dass man die bloßen Wörter nicht mehr abwarten zu müssen meinte.

Das lag wesentlich an der Erwartungshaltung der Menschen, die wiederum geprägt war von ihrer im Grunde unhaltbar gewordenen Notlage. Vielleicht haben die Menschen ja einfach gehört, was sie hören wollten?

Und doch darf man sagen, dass es etwas eigenartig anmutet, wenn eine so entscheidende Nachricht mit derart leerem Wortgeklingel begonnen wird. „Sie dürfen ausreisen!“, „Sie sind frei!“ oder „Es hat geklappt, yeah!“ – wäre das nicht angemessener gewesen? Hätte der Redner sich damit nicht viel stärker, wie man es ja als Rhetoriktrainer fordert, auf die Befindlichkeiten seiner Zuhörerschaft eingestellt? Wohl schon, aber hätte das wirklich zu Genscher, dem Diplomaten, gepasst? Verstanden wurde er jedenfalls trotzdem – während man im Wahlkampf aus dem bewussten Missverstehen des politischen Gegners eine scheinbare Tugend macht.

Und das wohl Wichtigste bei Genschers Auftritt: Man wusste, dass dieser Mann sich bis zur Erschöpfung für die Geflohenen einsetzte! Da nahm man einem ab, dass er die Mühen der Ebene auf sich nahm.

Sternstunde der Diplomatie

Hans-Dietrich Genscher hatte sich nicht gescheut, den zermürbendsten Weg erfolgversprechender Diplomatie zu gehen, der da heißt: Die Interessen der anderen Seite (der sozialistischen Regimes im Ostblock) möglichst genau zu erkunden – zu sondieren, inwiefern man sie bedienen könnte – dabei die Person des Gegenübers zu achten, ihre Prioritäten immer klarer wahrzunehmen – und so tief zu graben, bis man auf das unhinterfragbare Gemeinsame stößt. Wenn Sie es nicht „Menschlichkeit“ nennen wollen, dann zumindest „Menschsein“.

Dann erst steht man auf gemeinsamem Boden, und das ist bei derart lebenswichtigen Verhandlungen unabdingbar. Wem das im Konflikt gelingt, der findet, bildlich gesprochen, in einem scheinbar heillosen Gewirr von Fäden schließlich den, an dem zu ziehen sich lohnt.

Da verlassen wir freilich das Gebiet der Rhetorik und betreten die hohe Schule der Konfliktlösung und in ihr den „Raum der Weisheit“. Nicht jeder deutsche Außenminister oder -ministerin ist so weit gelangt.

Zum Autor

Hanno Herzler, Jahrgang 1961, ist freischaffender Journalist, Rhetoriktrainer, Sprecher und Autor – unter anderem von Hörspielen für Kinder und Jugendliche, Büchern und Musicals. Er hat auch zahlreiche Hörbücher produziert, darunter Hörbibeln. Der evangelische Theologe ist auch als Redner für Trauerfeiern und Hochzeiten tätig. Er lebt im Raum Wetzlar.

Übrigens gab es natürlich auch im Umgang mit dem Ostblock Brandmauern! Aber nicht die standen im Blickpunkt, sondern das gemeinsam Mögliche. Plötzich ging es nicht mehr um hundertstel Prozentpunkte für die eigene Partei, nicht um Erfolg und Macht an sich – sondern um das Wohl der Menschen.

Verzeihung!?

In einem besonderen Moment aus jüngerer Zeit hingen sicher manche an den Lippen eines Politikers: Als Gesundheitsminister Jens Spahn am 22. April 2020, nach dem wuchtigen Ausbruch der Corona-Pandemie auch bei uns, sagte: „Wir werden einander viel verzeihen müssen.“ Ein ernster und ein starker Satz!

Als daraufhin manche Abgeordneten im Bundestag erst einmal lachten (!), führte Spahn aus, es hätten „noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik und darüber hinaus – in so kurzer Zeit – unter solchen Umständen – (…) mit all den Unwägbarkeiten, die da sind, so tiefgreifende Entscheidungen getroffen“ werden müssen. Auch verkniff er sich nicht die Spitze: „Ich bin immer ganz neidisch auf die, die schon immer alles gewusst haben.“

Die Erfahrung, dass mancher Politiker in schwieriger Lage einfach auch mal ehrlich ist, macht Mut, oder? Mehr davon, bitte!

Lesen Sie in der nächsten Folge von weniger erbaulichen Polit-Augenblicken, befremdlichen Auftritten und fragwürdiger Rhetorik.