Wir befinden uns mitten im australischen Outback, im Coorong-Nationalpark. Es ist der 9. Februar 2016, australischer Sommer. An der Südküste befindet sich der Abschnitt „Salt Creek“. „Es liegt eine salzige Prise in der Luft und der Wind streicht über die niedrigen Büsche, die sich in der weitläufigen Landschaft angesiedelt haben“, erzählt eine Sprecherin mit einfühlsamer Stimme. Sie beschreibt ein Foto von einem kleinen notdürftig eingerichteten Camp in dieser Gegend, wo es kaum Zivilisation gibt: eine blaue Plastikplane als Windschutz, zwei Zelte, ein schwarzer Benzinkanister, eingerollte Schlafsäcke, Klappstühle. Einer hat ein grün-gelbes Sonnenblumenmuster, der „sieht wie der Gartenstuhl meiner Oma aus“. Auch eine angebrochene Getränkeflasche, Konservendosen und eine Dose mit passierten Tomaten stehen dort. Der Zuhörer hat sofort ein Bild der Situation vor Augen, fühlt sich mittendrin. Die Sprecherin berichtet weiter, dass der Besitz den beiden jungen Frauen und Backpackerinnen Jana und Sophia (Namen geändert) gehört.

Das ist der Anfang der Folge „Salt Creek“ des True-Crime-Podcasts „Mord auf Ex“. Die Folge dreht sich um zwei Backpackerinnen, die von ihrer Mitfahrgelegenheit angegriffen werden. Der Mann versucht, die beiden zu vergewaltigen und eine davon zu ermorden. Die Mädchen kommen davon, die Sprecherin beschreibt aber sehr genau den Überlebenskampf und das Grauen, das die Mädchen erleben, bis schließlich Hilfe naht und die Polizei den Täter ergreift. Im weiteren Verlauf erörtern die Podcasterinnen Leonie Bartsch und Linn Schütze die Gerichtsverhandlung, die Psyche des Täters und die medizinischen Details, warum die Mädchen überhaupt überleben konnten.

„Mord auf Ex“ ist einer von vielen sogenannten True-Crime-Podcasts, die derzeit boomen. Auch Zeitschriften oder Dokus bei Streaminganbietern wie Netflix widmen sich – im Gegensatz zu fiktiven Kriminalgeschichten – tatsächlichen Verbrechen, echten Tätern und wahren Opfern. Nicht selten greifen die Beiträge Mordfälle und Sexualdelikte auf. Kritiker meinen, Täter können durch True-Crime-Produktionen eine falsche Popularität gewinnen und Opfer retraumatisiert werden, wenn sie sich als Protagonisten wiederfinden – im schlimmsten Fall ungefragt.

Echte Kriminalität sieht oft anders aus

Wie viel Sensibilität brauchen True-Crime-Formate? Ist das Genre medienethisch vertretbar? Ja, wenn es inhaltlich gut gemacht ist, sagt Andreas Thieme. Er ist Gerichtsreporter beim Zeitungsverlag Münchner Merkur/tz und unterrichtet Crime-Berichterstattung an der Akademie der Bayerischen Presse. Er weist auf einen wesentlichen Punkt hin: Wahre Kriminalität sieht oft anders aus, als sie in vielen der True-Crime-Produktionen dargestellt wird. Es sei okay, wenn das Publikum nicht immer „in der ultimativen Tiefe“ der einzelnen Fälle eindringe. Aber als Nutzer müsse man sich darüber im Klaren sein. Die Härte der Verbrechen werde oft ausgeklammert. Viele Titel seien schön gemacht, teilweise im Hochglanzformat. „Das entspricht nicht unbedingt der Natur des Verbrechens.“

Wie brutal zum Beispiel anatomische Aspekte bei Mordfällen sind, sei ihm selbst erst während seiner Arbeit als Gerichtsreporter klar geworden. Nicht jedes furchtbare Detail müsse in True-Crime-Formaten gezeigt werden – schon allein zum Schutz der Opfer. Im Idealfall sollten die Fakten für das Publikum so aufbereitet werden, dass auch Aufklärung stattfindet, sagt Thieme. Gut gemachte Produktionen könnten die Akzeptanz von Ermittlungsarbeit in der Gesellschaft und das Vertrauen in den Rechtsstaat stärken: „Viele Menschen können sich gar nicht vorstellen, wie die Polizei oder Staatsanwälte arbeiten.“ Das sagt auch Medienwissenschaftler Herbert Schwaab. True-Crime-Produzenten seien in der Pflicht, einige Dinge zu stilisieren und „eine Distanz zu schaffen, die es erträglich macht“. Viele Produktionen dieses Genres beschäftigten sich im Grunde mit größeren gesellschaftlichen Themen, die mit den Verbrechen verbunden sind, wie Feminismus und der Bedrohung von Frauen.

Was ist „True Crime“?

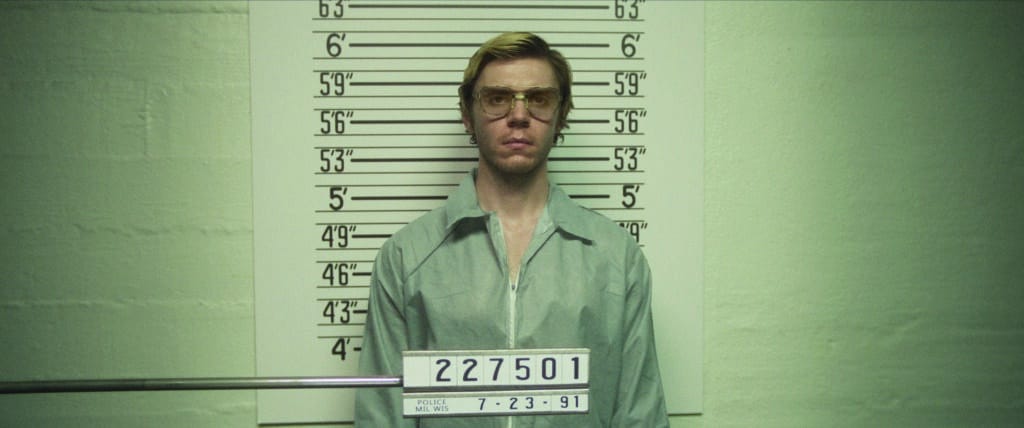

Das Genre „True Crime“ ist nicht klar definiert und ein Kunstprodukt. Klar ist: Es sollte immer um eine größtmögliche Faktentreue gehen und um die Nacherzählung wahrer Verbrechen, zum Beispiel mit Hilfe von filmischen Mitteln. Im Gegensatz zur reinen Nachrichtenmeldung über die Tat spielen bei „True Crime“ auch Emotionen und für den Hergang des reinen Verbrechens eher nebensächliche Informationen eine Rolle. Zum Beispiel folgende Fragen: Wie haben sich die Opfer gefühlt? Wie frustrierend kann Polizeiarbeit sein und wie lange dauerten die Ermittlungen? Eines der ersten True-Crime-Produkte war laut Medienwissenschaftler Herbert Schwaab der Tatsachenroman „Cold Blood“ des US-Schriftstellers und Schauspieler Truman Capote aus 1965. Das Buch rekonstruiert detailliert den Mord an der Farmerfamilie Clutter in Kansas. Einer der ersten True-Crime-Podcasts ist laut Schwaab die US-Produktion „Serial“ der investigativen Journalistin Sarah Koenig, der sich seit 2014 mit ungeklärten Verbrechen beschäftigt. Zu den beliebtesten deutschsprachigen True-Crime-Podcasts zählen zum Beispiel „Mordlust“, „Zeit Verbrechen“, „Mord auf Ex“, „Verbrechen von nebenan“ oder „Stern Crime – Spurensuche“. Beliebte True-Crime Serien sind aktuell unter anderem die Netflix-Serien „Dahmer“ und „Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez“ oder „Making a Murderer“. Aber auch die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ zählt zu True-Crime-Serien, sowie verschiedene Dokus im Öffentlich-Rechtlichen, darunter auch die Serie „ARD Crime Time“.

Schwaab stellt auch fest: Es geht oft um Ästhetik und wenig um die Härte der Verbrechen. Die Netflix-Serie „Dahmer“ über den Serienkiller Jeffrey Dahmer sei so ein Fall. Ihr sei oft vorgeworfen worden, dass sie die Sensation von Serienmördern ausschlachte. Schwaab hält die Produktion trotzdem für eine gut gemachte Auseinandersetzung mit der Frage: Wie wird man zum Killer? Der Medienwissenschaftler gesteht aber ein: Der Aufklärungsaspekt sei immer ein auch eine Entschuldigung dafür, True Crime zu konsumieren. „Auch ich spüre eine Ambivalenz. Ich interessiere mich total für die Formate, aber ich habe auch ein schlechtes Gewissen.“ Dieser Zwiespalt lasse sich nicht auflösen.

Faktentreue sei das Wichtigste an einer True-Crime-Produktion, sagt Thieme. „Es geht um schlimme Schicksale und große Emotionen.“ Außerdem dürfe man weder als Journalist noch als Nutzer sein eigenes Urteil über das der Behörden stellen. „Viele wollen gerne Richter sein“, kritisiert Thieme. Aber: „Ich habe keine Polizeiausbildung und auch nicht Jura studiert.“ Man müsse sich bewusst sein, dass man sich in einem sehr fachspezifischen Bereich bewege. Und man müsse Interessen abwägen: das der Öffentlichkeit gegen das Schutzbedürfnis des Opfers. „Der Pressekodex gibt die meisten Sachen eigentlich vor.“ Zum Beispiel, Namen von Opfern und Tätern und Fotos in den meisten Fällen nicht zu veröffentlichen.

Nur wenige denken an die Opfer

True-Crime-Produzenten müssen aber nicht zwangsläufig Journalisten sein. Einen Podcast kann jeder betreiben. Die Gefahr dabei: Wer nicht ausgebildeter Journalist ist, der ist mit Richtlinien wie dem Pressekodex unter Umständen nicht vertraut. Die Perspektive der Opfer könnte dabei zu wenig Beachtung finden. Ist es eine Lösung, Betroffene von Anfang an in die Produktion mit einzubinden? Die Journalisten von „Zeit Verbrechen“ gehen nach eigener Aussage so vor. Aber hier braucht es viel Feingefühl. Das ist auch Thiemes Erfahrung. Nicht jeder wolle über das Erlebte sprechen. Trotzdem dürfe die Opferperspektive nicht ausgeblendet werden. Ein guter Weg führe oft über die Anwälte der Betroffenen. Sie könnten meist einschätzen, wie es ihren Mandanten gehe und ob ein Gespräch überhaupt möglich sei. Klar ist: Wer Angehörige und Opfer beteiligen möchte, braucht Zeit. Ein Vertrauensverhältnis entstehe oft erst über Monate, sagt Thieme.

Der Niedersächsische Landesbeauftragte für Opferschutz, Thomas Pfleiderer, sieht True-Crime-Formate generell kritisch. Er sagt: An die Opfer werde meist nicht gedacht. Es sei „sehr bedenklich“, dass viele Produktionen oft nur das Interesse des Publikums bedienten. Er gibt außerdem zu bedenken: Auch wenn Opfer und Angehörige mit einbezogen werden, können sie leicht ein zweites Mal zum Opfer werden. In dem Sinne, „dass man mit seiner Opferrolle dem Interesse der Zuschauer dient“. Während seiner juristischen Tätigkeit, unter anderem als Leitender Oberstaatsanwalt und beim Generalbundesanwalt, habe er „die fürchterlichsten Verbrechen“ und viele Opfer kennengelernt. Durch True-Crime-Produktionen könnten Retraumatisierungen stattfinden, sagt er. Auch wenn man Betroffene einbinden wolle: Diese sollten sich genau überlegen, ob sie noch einmal öffentlich mit dem Erlebten konfrontiert werden möchten.

Der Medienrechtsanwalt Christian Schertz kritisierte kürzlich in einem Interview mit der Opferhilfe „Weißer Ring“, dass Opferrechte bei True-Crime-Produktionen oft missachtet würden. „Das persönliche Schicksal von Menschen wird genutzt, um Einschaltquote, Auflage und Klickzahlen zu generieren“, sagte Schertz. Das gelte auch für bereits verstorbene Opfer. Nach Ansicht des Anwalts wird zum Beispiel der postmortale Achtungs- und Würdeanspruch des Toten verletzt, wenn zu Unterhaltungszwecken Bilder des Opfers gezeigt werden. Auch, wenn das Recht am eigenen Bild zehn Jahre nach dem Tod erlischt. TV-Formate, die der Fahndung dienten, wie „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ hält Schertz für nachvollziehbar. Zu Fahndungszwecken sei es hier zum Beispiel auch vom Gesetzgeber erlaubt und sogar gewünscht, Bilder von Opfern und Tätern zu veröffentlichen. Den meisten True-Crime-Formaten gehe es aber darum, „Verbrechen spektakulär und effekthascherisch zu inszenieren“.

Tätern keine Bühne bieten

Etwas anderes sei es mit historischen Verbrechen. Schertz nennt als Beispiel die RAF-Taten, das Gladbecker Geiseldrama oder Entführungen wie den Fall Oetker. Bei den meisten Morden und Tötungsdelikten sehe er aber kein Informationsinteresse der Öffentlichkeit, auf das sich Journalisten zum Beispiel berufen könnten. Das Problem sei eine große Faszination für Serienmörder beim Publikum, sagt Medienwissenschaftler Schwaab. Deshalb sei True Crime auch so populär geworden. Er findet es gut, wenn man versucht, Betroffene einzubeziehen.

Im Gegensatz dazu erscheint ihm die Netflix-Serie „Making a Murderer“ in einigen Aspekten problematisch. Die Serie erzählt die Geschichte von Steven Avery, der 18 Jahre unschuldig im Gefängnis saß. Auch wenn die Serie gut gemacht sei, weil sie das Justizsystem in den USA kritisch beleuchtet, komme die Opferperspektive hier so gut wie gar nicht vor. Es gehe hier nur um den Justizirrtum. „Wenn die Opferperspektive komplett verloren geht, ist das problematisch.“ Schwaab fügt aber hinzu, dass Opfer- und auch Täterschutz in deutschen True-Crime-Produktionen im Gegensatz zu US-amerikanischen Produktionen oft eine wichtige Rolle spielen. Viele Podcast-Produzenten bemühten sich, mit dem Thema sensibel umzugehen. Eine Retraumatisierung der Opfer könne trotzdem nicht gänzlich ausgeschlossen werden, weil viele Fälle sich auch zum Beispiel ohne Namensnennung wiedererkennen ließen. Hier komme es dann darauf an, Betroffene zu kontaktieren.

Und wie steht es um Interviews mit dem Täter? Wer als Journalist alle Seiten abbilden möchte, muss sich eigentlich auch dieser Perspektive widmen. Hier müsse man noch mehr abwägen, ob ein echtes öffentliches Interesse bestehe, sagt Thieme. Oder ob man dem Täter falsche Popularität verschaffe. Abgesehen davon sei es unrealistisch, Täter zu interviewen – einfach aufgrund der Gegebenheiten. Auch Schwaab warnt davor, Tätern durch True Crime eine falsche Popularität zu geben. Er nennt als Beispiel das letzte Interview des US-Serienmörders Ted Bundy, einen Tag vor dessen Hinrichtung, das der evangelikale Psychologe und TV-Prediger James Dobson führte und das per Videokamera aufgezeichnet wurde. Verschiedene Medien griffen das Interview anschließend auf, bis heute ist der Mitschnitt auf Youtube zu sehen. „Das ist schon sehr fragwürdig“, sagt Schwaab. Auch sogenannte „Fanfiction“, die einen fiktionalen Lebenslauf von Serientätern entwickelt, wenn sie nicht zu Mördern geworden wären, sei problematisch.

Es muss nicht immer Mord sein

Thieme findet: Wer gute True-Crime-Formate produzieren will, die sowohl den Betroffenen als auch den Ermittlern gerecht werde, sollte sich fragen: Wie authentisch kann ich darüber berichten? Komme ich an die Fallakten oder ist mein Material nur abgeschrieben? True Crime ohne journalistische Ausbildung zu produzieren, sei schwierig. Schwaab wünscht sich besonders von True-Crime-Dokus, wie sie auf Netflix laufen, dass sie mehr auf gesellschaftliche Kontexte und die Gründe von Verbrechen eingehen.

Und: Es muss nicht immer nur um Mord gehen. Wirtschaftsverbrechen, Betrugsfälle und kleinere Kriminalfälle ließen sich genauso spannend aufbereiten – vor allem, wenn es dabei um emotionale Themen wie Liebe und Vertrauen geht. Pfleiderer fände es hilfreich, den Opferschutz mehr zu thematisieren und zu erklären, wo Betroffene Hilfe bekommen können wie zum Beispiel in Trauma-Ambulanzen direkt nach der Tat. Oder wie eine Prozessbegleitung für Opfer aussieht, wenn sie in Gerichtsverhandlungen auf die Täter treffen. Medienrechtsanwalt Schertz fordert im Interview mit dem „Weißen Ring“, die Opferrechte zu verbessern. Zum Beispiel in Bezug auf das Recht am eigenen Bild. Weil das zehn Jahre nach dem Tod erlischt, seien die verstorbenen Opfer anschließend schutzlos und auch die Angehörigen könnten gegen eine Veröffentlichung keinen Einspruch einlegen. Der Anwalt fordert deshalb ein postmortales Persönlichkeitsrecht.

Dieser Artikel erschien zuerst in Ausgabe 2/2025 des Christlichen Medienmagazins PRO. Sie können die Ausgabe hier bestellen.