Für all die Bären, Schimpansen und Gorillas hatten die Herrschaften und einige Damen, die sich damals im Naturkundemuseum Koenig trafen, keine Zeit. Die ausgestopften Tierpräparate waren ohnehin mit Bettlaken verhängt – selten ist der Auftakt zu einer Staatsgründung vor einer derart skurrilen Kulisse über die Bühne gegangen. Und doch: Diese Szenerie markiert den Beginn einer einmaligen Erfolgsgeschichte.

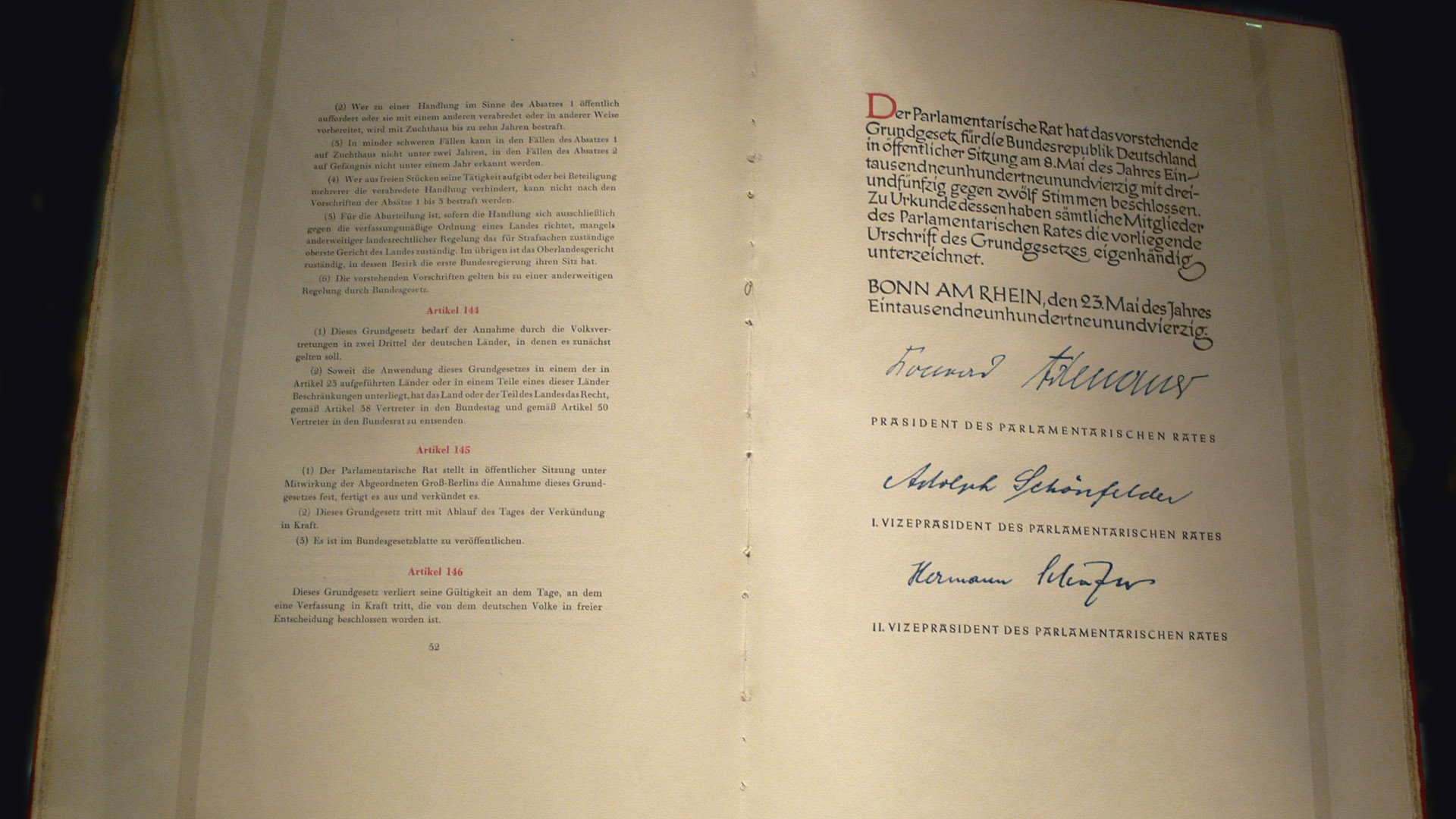

Die feierliche Verkündung des Grundgesetzes, am 23. Mai 1949 in Bonn, ist die Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland – das bei allen Unzulänglichkeiten beste staatliche Gemeinwesen, das es je in Deutschland gegeben hat.

Verfassung mit liberalem Geist

Über die 61 Gründungsväter und vier Gründungsmütter ist später viel gespottet worden. Drei von ihnen hatten bereits 1919 an der Reichsverfassung von Weimar mitgewirkt, fünf waren in Konzentrationslagern inhaftiert, etliche waren von den Nazis verfolgt worden – aber repräsentativ für die Bevölkerung war das Gremium nicht: Mehr als zwei Drittel waren Juristen oder Wirtschaftswissenschaftler, mehr als 70 Prozent Beamte.

Mutlos schienen sie. Inmitten von Ruinen hatten sie ihren Auftrag von den drei westlichen Besatzungsmächten erhalten: USA, Großbritannien und Frankreich. Nur wenige glaubten, dass der provisorische westdeutsche Staat, den sie nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Taufe hoben, lange überleben würde. Parlamentarischer Rat nannte sich das verfassungsgebende Gremium, das seit September 1948 am Rheinufer tagte. Zu dessen Präsidenten hatte sich der langjährige Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer (1876–1967, CDU) wählen lassen – im Herbst 1949 wurde er der erste Bundeskanzler.

Doch Forscher sind sich heute einig, dass ein anderer die inhaltliche Ausgestaltung und die Atmosphäre des Grundgesetzes maßgeblich prägte: Der im französischen Perpignan geborene und zweisprachig aufgewachsene Tübinger Rechtsprofessor und Sozialdemokrat Carlo Schmid (1896–1979) war es, der unserer Verfassung, die im geteilten Deutschland diesen Namen nicht tragen durfte, gleichsam den Geist der liberalen, rechtsstaatlichen, pluralen und weltoffenen Demokratie eingehaucht hat.

Wer die Protokolle des Parlamentarischen Rates studiert, erkennt nach Überzeugung der früheren Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD) „ganz deutlich die Handschrift“ Carlo Schmids. Der prominente Völkerrechtler habe dafür gesorgt, dass das Grundgesetz den neuen Staat in der Mitte Europas in eine positive Richtung steuern würde: „Die Einordnung der Bundesrepublik in das System der zivilisierten Völker war damals keine Selbstverständlichkeit“, sagt Däubler-Gmelin.

So habe „das Verbot eines Angriffskrieges und jeder Form der Unfriedlichkeit nach außen“ ebenso unmissverständlich Eingang in den Verfassungstext gefunden, wie das klare Bekenntnis zu verbindlichen Grund- und universalen Menschenrechten. Das Grundgesetz trete für Völkerverständigung ein und habe die Weichen dafür gestellt, dass die Bundesrepublik auch in „supranationale Systeme“ eingebunden werden konnte, wie sie die EU heute teilweise verkörpert oder der Straßburger Menschenrechtsgerichtshof durch seine Rechtsprechung vorgibt.

Grundrechte basieren auf christlich-jüdischen Werten

Deutschland im Jahre 1949: Das war ein besiegtes Land, von den Siegermächten besetzt und geteilt. Die historische Kulisse war geprägt durch einen völkerrechtlichen Totalschaden, durch die schwere Hypothek der Nazi-Diktatur, durch zertrümmerte Stadtbilder. Die Menschen waren physisch und psychisch erschöpft – den meisten ging es ums Überleben, nicht so sehr um demokratische Regelwerke.

Aber welche Rolle spielte das Christentum? Heute wird in öffentlichen Debatten immer häufiger die Relevanz der Religionen bestritten. Sogar die Bedeutung der christlichen Kirchen für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt wird zuweilen in Frage gestellt.

Siebzig Jahre nach der Staatsgründung ist nur wenigen Deutschen bewusst, dass Kirchen und Christen – zumal im Lande Martin Luthers – mit einiger Berechtigung von den jüdisch-christlichen Wurzeln und Grundwerten unserer Gesellschaft sprechen können. Zum europäischen Erbe zählt die griechisch-humanistische Philosophie, dort kommt die Urform der Demokratie her. Ebenso prägend war die römische Rechtstradition. Doch Menschenwürde, Nächstenliebe, Toleranz, die Gleichheits-, Persönlichkeits- und Freiheitsrechte, die Forderungen nach Verhältnismäßigkeit der Mittel oder Gewaltfreiheit – das sind zutiefst europäische Werte, die ohne Einflüsse von Juden- und Christentum nicht denkbar wären. Vieles davon findet in den Grundrechten seinen Niederschlag. Nicht zuletzt deshalb ist unser Grundgesetz noch immer in erstaunlich guter Verfassung.

Deutschland im Jahr 2019: Hinsichtlich seiner politischen Kultur hat unser Land schon bessere Jahre gesehen. Bei Werten, Überzeugungen und kulturellen Orientierungen gibt es heutzutage nicht nur die in einer pluralen Gesellschaft gewünschte Vielfalt. Sondern die Debatten – zum Beispiel zu Flüchtlingen, zu Familie, Ehe, sexueller Identität oder Prioritätensetzungen in der Bildung – werden schriller, der Ton wird rauer: besonders in den sogenannten sozialen Medien wird asoziale Hetze verbreitet. Offen extrem rechte oder radikal linke Positionen, antidemokratische oder antisemitische Äußerungen und Hass gegen Andersdenkende sind keine Seltenheit. Die Bereitschaft zur Toleranz sowie das Interesse und Verständnis füreinander nehmen ab.

Das ist neu: „Verantwortung vor Gott“ in der Verfassung

Ist Deutschland ein christliches Land? Die Rechtswissenschaftlerin und frühere Justizministerin Däubler-Gmelin hat das Neue Testament und das Grundgesetz einmal ihre Leitsterne genannt: „Das sind unsere religiösen, ethischen und rechtlichen Fundamente.“ Der Protestant Herbert Landau, der zwischen 2005 und Juli 2016 Richter am Bundesverfassungsgericht war, gibt auf diese Frage eine nüchterne und zugleich differenzierte Antwort: „Ganz klar, die Bundesrepublik Deutschland war immer und sie ist heute ein säkularer Staat.“ Diese Spur könne man historisch seit der Reformation vor 500 Jahren eindeutig nachzeichnen.

Nach Überzeugung von Landau und anderer Verfassungsrechtler ist es gerade der säkulare Staat, der auch das friedliche Miteinander der Konfessionen und Religionen ermöglicht: „Aufklärung und Liberalismus haben den Weg zur Religionsfreiheit aller Religionen und Bekenntnisse und zur staatlichen Neutralität in Glaubensangelegenheiten freigemacht.“

„Aber wir haben eine Besonderheit in unserem Grundgesetz“, sagt der Professor: „Den Gottesbezug in unserer Verfassung.“ Gleich im ersten Satz der Präambel des Grundgesetzes heißt es, das deutsche Volk habe sich „Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben“ – und zwar „in Verantwortung vor Gott und den Menschen“.

Zwar steht auch das Grundgesetz klar in der liberalen Verfassungstradition des 19. und 20. Jahrhunderts – seit der Aufklärung gilt das Prinzip der Volkssouveränität: „Alle Staatsgewalt“ geht vom Volke aus. Dennoch beschreitet das Grundgesetz aus Sicht von Herbert Landau einen bemerkenswerten Sonderweg: Denn alle Vorbilder wie die Paulskirchenverfassung (1848), Bismarcks Reichsverfassung (1871) oder die von Weimar (1919) haben „eindeutig einen bekenntnis-neutralen Weg beschritten“.

Dass der Gottesbezug 1949 ins Grundgesetz kam, sieht der frühere Verfassungsrichter in einem historischen Zusammenhang: „Das Erschrecken über die Perversion des Rechts im Dritten Reich“ sei „so gewaltig und erschütternd“ gewesen, dass es auch konfessionslosen und kirchenkritischen Mitgliedern des Parlamentarischen Rates „dringlich“ gewesen sei, die Grenzen menschlichen Handelns und staatlicher Rechtsetzung zu betonen und mit einem Bezug auf die menschliche Verantwortung gegenüber Gott in der Verfassung zu dokumentieren.

„Gemeint ist der Gott der Bibel“

Auch für den katholischen Journalisten und Buchautor Josef Bordat ist der Gottesbezug in der feierlichen Einleitung zum Grundgesetz „keine ,Verfassungslyrik‘ ohne Bedeutung, keine unverbindliche Meinungsäußerung, keine bloße kulturelle“ Bezugnahme. In der damaligen Situation sei es auch für Anders- und Nichtgläubige angemessen gewesen, die von Menschen geplante Verfassung Gott unterzuordnen.

Der Rechtsprofessor und Ex-Bundesrichter Landau geht sogar noch weiter. Mit Blick auf das historische Umfeld der Grundgesetz-Entstehungsgeschichte sagt er: „Der Gott, der in der Präambel des Grundgesetzes genannt wird, ist der Gott des Alten und des Neuen Testamentes der Bibel.“ Daraus ergebe sich, ausgehend vom jüdischen Glauben mit der menschlichen Ebenbildlichkeit Gottes, eine direkte Entwicklungslinie zum Schlüsselsatz des gesamten Grundgesetzes (Artikel 1): „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Sie zu achten und zu schützen sei Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

Zwar werde in der aktuellen Rechtsdiskussion zunehmend argumentiert, das Grundgesetz spreche nicht von einem konkreten, personalen Gott, sondern meine allgemein eine übergeordnete Instanz. Dem aber hält Landau entgegen: „Wer den Grundgesetz-Begriff der Menschenwürde meint, der versteht darunter genau das, was der jüdisch-christlichen Prägung entspricht, egal ob er einer dieser Religionen angehört oder nicht.“

Jeder Mensch hat Würde

Denn Menschenwürde sei in der jüdisch-christlichen Sichtweise ausschließlich „an die Existenz des Menschen als solche gebunden“. Diese Menschenwürde, die auch das Grundgesetz meint, werde bereits im ersten Kapitel der Bibel klar benannt und als „gut“ charakterisiert: „Diese Würde, die sich nur aus dem Menschsein ableitet, besitzt somit selbstverständlich auch jeder, der krank, unansehnlich, wirtschaftlich erfolglos oder straffällig geworden ist.“ Dieser philosophische Gedanke sei für andere Kultur- oder Rechtstraditionen keinesfalls typisch. So hätten auch die antiken Römer unter starker Mitwirkung des Philosophen und wohl berühmtesten Redner Roms, Cicero, eine „ausgeprägte Würde-Diskussion“ geführt. Aber im römischen Recht hätte sich dieser Begriff nicht auf alle Menschen bezogen – sondern nur auf Eliten.

Auch in der deutschen Sprache kennen wir diesen anderen Würde-Begriff: In Fernsehberichten über wichtige politische oder kulturelle Events heißt es oft, die „Würdenträger“ hätten in den ersten Reihen Platz genommen. Auch im kirchlichen Jargon ist zuweilen die Rede von Personen „in Amt und Würden“. Gemeint sind Menschen, die bestimmte Privilegien genießen – weil sie hierarchisch höher gestellt seien als andere.

Dies ist nicht die Menschenwürde, die das Grundgesetz meint. Dessen grundlegender Artikel 1 geht in jüdisch-christlicher Tradition weit darüber hinaus.