So beliebt Frank-Walter Steinmeier bei den Deutschen ist, so unbeliebt ist er unter Journalisten. Den künftigen Bundespräsidenten sperrig zu nennen, wäre eine Untertreibung. In Interviews, wie dem mit pro vor einigen Jahren, spricht er langsam, meditiert seine Antworten zum Teil minutenlang. So kennt man den Spitzenpolitiker, ob als Fraktionsvorsitzenden oder als Chef des Außenministeriums. Kein falsches Wort entweicht dem geübten ministerialen Mund – und auch kein überraschendes. Vielleicht ist es diese gelassene Verlässlichkeit, die den ehemaligen Außenminister zum angesehensten Politiker der Nation gemacht hat.

In Politbarometern wie dem der Forschungsgruppe Wahlen rangiert er vorne, die Befragten setzten ihn noch im Januar als „wichtigsten Politiker“ vor Angela Merkel. Nun soll er das höchste Amt im Staat ausfüllen. Wer da überraschende politische Akzente erwartet, der wird vermutlich enttäuscht. Doch vielleicht braucht Deutschland in Zeiten der Flüchtlingskrise, eines US-Präsidenten Donald Trump und einer Bundestagswahl auch eher einen Diplomaten als Präsidenten. Steinmeiers Mentalität kommt das entgegen.

Seine politische Karriere beginnt unter Altkanzler Gerhard Schröder. Wer einer Rede Steinmeiers lauscht und dabei die Augen schließt, wird schnell erahnen, dass die beiden Männer sogar aus derselben Region stammen, dem Kreis Lippe. Steinmeier und Schröder wuchsen nur 15 Kilometer voneinander entfernt auf. 15 Jahre lang arbeitet der neue Präsident dem alten Kanzler zu. Zunächst in der Staatskanzlei Hannover, dann als Chef des Bundeskanzleramtes.

Die Presse nannte ihn „Dr. Makellos“ und „Mr. Perfect“

Steinmeier ist maßgeblich verantwortlich für die Agenda 2010, die wie nichts anderes mit Schröders Kanzlerschaft verbunden wird. Dennoch bleibt Steinmeier bis 2005 ein Unbekannter für die Öffentlichkeit, jenem Jahr, in dem er unter Angela Merkel zum ersten Mal Außenminister der Großen Koalition wird.

Steinmeier ist bis zu diesem Zeitpunkt kein Mann der ersten Linie, kein redenschwingender Politiker, kein Sozialdemokrat, der das Rampenlicht sucht. Er werkelt im Verborgenen, tut dies aber äußerst effektiv. Er vermittelt zwischen Kanzler, Stab und Medien und stellt nebenbei maßgebliche politische Weichen. Seine Biografen Torben Lütjen und Lars Geiges bringen es auf den Punkt, wenn sie Steinmeier einerseits als „nicht gerade einen begnadeten Redner“ bezeichnen und andererseits daran erinnern, dass die Bild-Zeitung einmal über ihn schrieb: „Frank-Walter Steinmeier gibt keine Interviews und arbeitet 16 Stunden am Tag.“ „Seine Effizienz“, „Dr. Makellos“ oder „Mr. Perfect“ – so habe ihn die Presse tituliert und Schröder selber nannte ihn seinen „Mach mal“. Der Mann im Hintergrund, dessen Pläne gelingen.

Doch nicht jeder Plan geht auf. 2009 erlebt Steinmeier die wohl größte Niederlage seiner Karriere. Er geht als schlechtester Kanzlerkandidat der SPD in die Geschichte ein, gewinnt nur 23 Prozent der Wähler für seine Partei und wird kurze Zeit später Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag. Wieder ein Vermittleramt, allerdings eines, das ab und an das Licht der Kameras und Fotoapparate suchen muss.

Undiplomatischer Ausbruch: Steinmeier nannte Trump „Hassprediger“

2013 wird er erneut Außenminister. Das Amt bringt eine gewisse Beliebtheit in der Bevölkerung mit sich, dennoch ist beachtlich, dass die Bürger Steinmeier seine zugegebenermaßen kleineren und wenigen Ausrutscher der Vergangenheit nicht nachtragen. Da wäre der Fall Murat Kurnaz, jenem Deutschen, den Außenminister Steinmeier vier Jahre lang nicht aus US-Gefangenschaft wegen Terrorverdachts befreite, obwohl dieser unschuldig war. Und da wäre die Debatte um die Unterstützung der Amerikaner durch den BND während des Irakkrieges unter Kanzler Schröder und Kanzleramtschef Steinmeier.

Man erinnere sich: Schröder hatte zuvor kategorisch jede Mitwirkung an der Auseinandersetzung abgelehnt. Mit Kritik wie dieser wird er sich künftig nicht mehr herumschlagen müssen. Vielmehr wird er Gegenpol sein dürfen zu Populisten wie Trump oder Marine Le Pen in Frankreich. Das allerdings konnte Steinmeier schon einige Jahre lang üben. Und dass er durchaus bereit ist, dieses Gegengewicht zu sein, tat er bereits laut und deutlich kund, als er den US-Präsidenten noch vor dessen Wahl als „Hassprediger“ bezeichnete. Ein solch undiplomatischer Ausbruch ist ungewöhnlich für den selbstkontrollierten Steinmeier. Es wird spannend sein, zu sehen, wie er und Trump sich erstmals die Hände reichen. Als Präsidenten.

„Herr Steinmeier, was bedeutet der christliche Glaube für Sie?“ 2013 befragte pro Frank-Walter Steinmeier (SPD) und Volker Kauder (CDU) zu Glaube und Politik

Über Glaubensthemen spricht der evangelisch-reformierte Steinmeier meist wie über seine politischen Ansichten: Wohldosiert und geschliffen. Soziale Anliegen begleiten ihn seit jungen Jahren, auch wenn man dem überaus nüchternen Politiker keinen besonderen missionarischen Eifer bescheinigen kann. Das Christentum ist für ihn ein „ethisches Fundament“, wie er mehrfach sagt. Was wie ein Allgemeinplatz klingt, ist in Wahrheit eine recht genaue Beschreibung seiner politischen Motivation: Religiöse Überzeugungen sind für ihn eben keine Durchlauferhitzer auf dem Weg zur Revolution, sondern Grundlage für Toleranz und Friedfertigkeit.

Für eine Überraschung sorgte Steinmeier Anfang vergangenen Jahres, als er vor Studenten der El-Manar-Universität in Tunis zu seinem Glauben bekannte: „Ich bin Christ und bin in der protestantischen Kirche.“ Natürlich habe sein Christsein mit seinem Handeln in der Gesellschaft zu tun: „Meine Religion gebe ich ja nicht an der Garderobe ab, wenn ich morgens in mein Büro gehe.“

Keine Feindbilder mit und gegen Religion schaffen

Das war mehr als nur ein persönliches Bekenntnis zum Christentum. Steinmeier wollte den Zuhörern vermitteln, dass die Trennung von religiösen Institutionen und Politik möglich ist, ohne dass persönliche religiöse Fundamente aufgegeben werden müssen. In Richtung der überwiegend muslimischen Zuhörer mahnte er: „Wer mit Religion Feindbilder schafft, liegt genauso falsch wie derjenige, der gegen Religion Feindbilder schafft.“

Von einem persönlichen „Erweckungs- oder Wiederweckungserlebnis“ kann Steinmeier nicht berichten, wie er vor Jahren gegenüber der Zeitschrift Chrismon angab. Jedoch stehe ihm die Bibel näher als vor Jahrzehnten. Steinmeier macht das am stetigen Zuwachs von Verantwortung fest, den er in seiner langen Karriere erlebt hat: „Da, wo das eigene Leben Grenzsituationen erfährt – besonders glückliche oder besonders besorgniserregende – da spürt man stärker, woran man glaubt.“

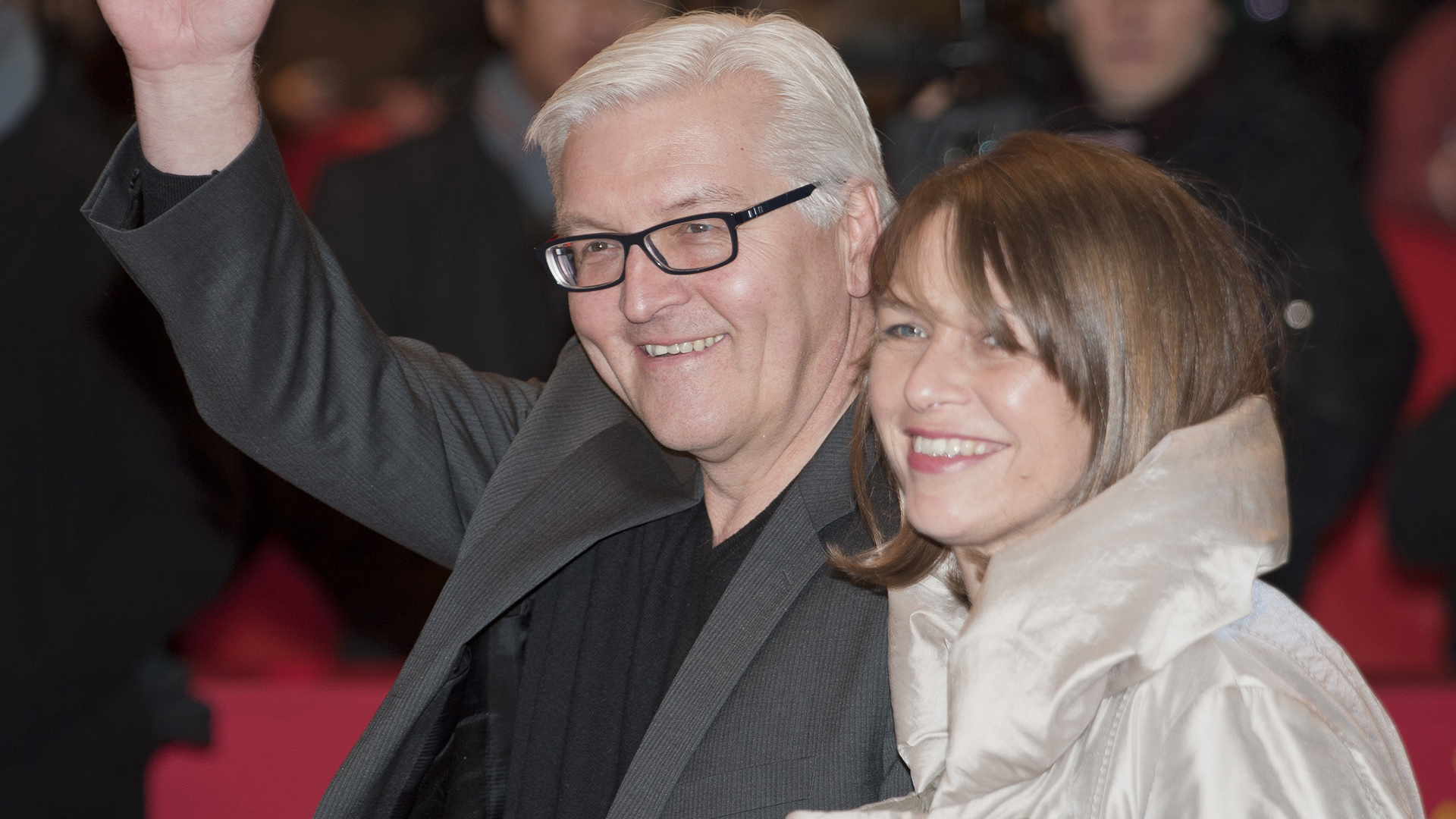

2010 erlebte er so eine Grenzsituation, als er seiner Frau eine Niere spendete. Damals waren Steinmeier und Elke Büdenbender bereits mehr als 20 Jahre verheiratet. „Es war die erste Situation, in der uns richtig bewusst wurde, dass die Zeitspanne, die wir miteinander haben, nicht unendlich ist.“

Zu Evangelikalen hat der künftige Bundespräsident ein eher distanziertes Verhältnis. Ihm sind die Amtskirchen mit ihren klaren Strukturen und berechenbaren theologischen Ansichten lieber. Während sein damaliger Amtskollege, der Fraktionsvorsitzende Volker Kauder (CDU), regelmäßig die Konferenz der Evangelischen Allianz in Bad Blankenburg besuchte, konnte sich Steinmeier im Gespräch mit pro 2013 lediglich zu einem „Ich treffe einige Evangelikale auf den evangelischen Kirchentagen“ durchringen.

Steinmeier wird wohl nicht als der Bundespräsident mit den meisten frommen Bemerkungen der Geschichte eingehen. Von seinem Amtsvorgänger, dem ehemaligen Pfarrer und DDR-Bürgerrechtler Joachim Gauck, erwartete man solche schon aus biographischen Gründen. Wenn Steinmeier im Dezember vor dem Weihnachtsbaum im Schloss Bellevue in die Kameras spricht, wird man neben präzisen Analysen der Weltpolitik dennoch zumindest „Gottes Segen“ erwarten können. (pro)

Von: al/nf