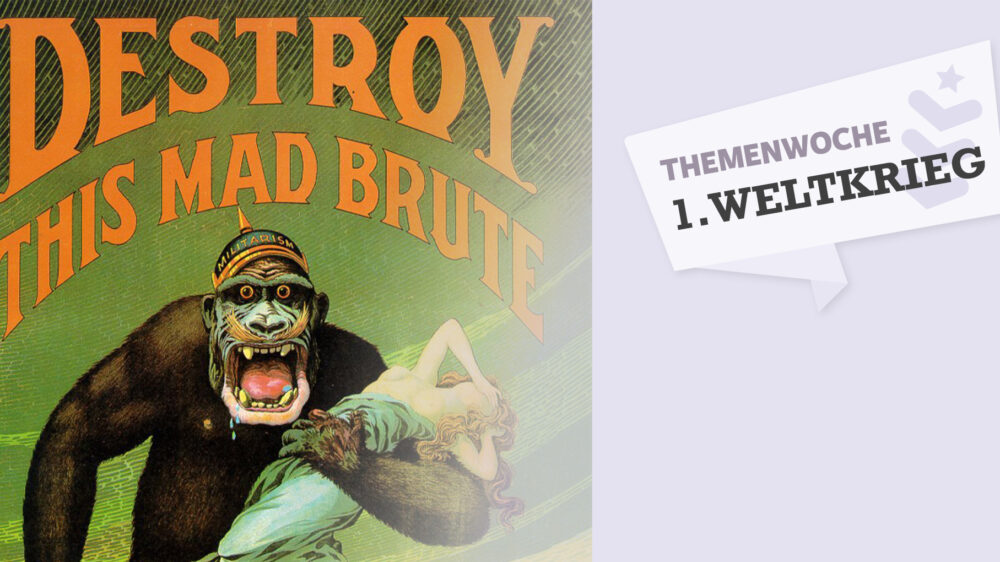

Vier Jahre, 17 Millionen Opfer und 40 beteiligte Staaten sind die nüchternen Fakten des Ersten Weltkriegs. Ein kompliziertes Bündnissystem und das Attentat auf den österreichischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand entwickelten eine Eigendynamik auf dem Weg in eine lange und sinnlose Katastrophe. Die europäischen Staaten strebten auch in den Kolonien nach Macht. Damit verschärfte sich das gegenseitige Misstrauen der Staaten. Deutschland paktierte mit Österreich-Ungarn, dem Osmanischen Reich und Bulgarien.

Auf der anderen Seite stand die „Entente“ mit Frankreich, Großbritannien und Russland sowie ab 1917 noch den USA. Allein dies verdeutlicht das Ungleichgewicht der Kontrahenten. Deutschland und seine Verbündeten hatten 33 Millionen wehrfähige Männer, die Gegner fast 138 Millionen. Ähnliches gilt für die Rüstungsausgaben.

„Kirche so blind wie die gesamte Bevölkerung“

Als der serbische Nationalist Gavrilo Princip Erzherzog Franz Ferdinand ermordete, stellten viele Nationen ihren Partnern Blankoschecks aus: Ohne die genauen Umstände zu prüfen, schworen sie bedingungslose Bündnistreue. Binnen kürzester Zeit wurde aus einem lokalen Krisenherd ein Kontinentalkrieg. In Deutschland herrschte auch in den Kirchen große Begeisterung für den Krieg. Der Theologe Ernst Dryander animierte im Berliner Dom die Menschen: „Wir ziehen in den Kampf für unsere Kultur – gegen die Unkultur! Für die deutsche Gesittung – gegen die Barbarei! Für die freie, an Gott gebundene Persönlichkeit – wider die Instinkte der ungeordneten Massen. Und Gott wird mit unseren gerechten Waffen sein!“ Der damalige Berliner Domprediger Bruno Doehring erklärte die Deutschen sogar zum „Erlöservolk“.

Weil alle Nationen meinten, dass sie den Krieg zu Recht führten, wähnten sie auch Gott an ihrer Seite. Der Berliner Professor für Kirchengeschichte, Christoph Markschies, relativiert diese Euphorie. Die Kirche sei damals so „blind gewesen“, wie die gesamte Bevölkerung: „Das ist für Nachgeborene schmerzlich nachzuvollziehen.“ Die Gruppe der Mahner innerhalb der Kirchen war 1914 klein und nur wenige positionierten sich eindeutig gegen den Krieg. Als sich 2014 der Beginn des Ersten Weltkrieges zum 100. Mal jährte, gab die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ein klares Schuldeingeständnis ab. Als Kirche rufe sie zu Frieden und Versöhnung auf, aber genau bei dieser Aufgabe hätten sie und ihre Theologie 1914 versagt. Die Kirchen hätten nicht dazu beigetragen „sich zu Anwälten der Menschlichkeit und des Lebens zu machen“.

Auch gegen Ende des Krieges, 1918, habe der deutsche Protestantismus nicht dazu beigetragen zu versöhnen, heißt es in dem Schuldeingeständnis. 1933 habe sich die Kirche nicht dem „Gift des wieder aufkommenden Nationalismus“ entziehen können: „Zu sehr dem nationalistischen Zeitgeist verhaftet war ihre Theologie und zu schwach war ihr ökumenisches Bewusstsein.“ Einen Tag nach der Kriegserklärung durch Wilhelm II. versammelten sich vor dem Berliner Stadtschloss rund 40.000 Menschen. Der Monarch versicherte ihnen, dass er „keine Parteien und auch keine Konfessionen mehr“ kenne.

Pfarrer predigten den Krieg

Die deutschen Truppen marschierten – gegen bestehendes Völkerrecht – Anfang August 1914 in Frankreich und Belgien ein. Die Landeskirchen glaubten, einen gerechten Krieg im Namen Gottes zu führen. Sie fürchteten auch die Gefahr, als „vaterlandslose Gesellen“ dazustehen. Zudem waren die Protestanten eng mit dem Monarchen verbunden. Der Kaiser war zugleich Oberhaupt der Evangelischen Kirche in Preußen. Er regierte aus Gottes Gnaden. Das war nur schwer in Frage zu stellen. Der Theologe Paul Althaus bekannte damals: „Wir stehen mit Gott in diesem Krieg als seine Diener. Darum ist es ein heiliger Krieg und für jeden von uns ein Gottesdienst.“

Der Theologe Reinhold Seeberg ging noch einen Schritt weiter. Bei der Tötung eines gegnerischen Soldaten werde „das Werk der Nächstenliebe Christi“ an diesem vollstreckt. Der Vergleich zwischen Jesu Opfertod und dem des Soldaten war allgegenwärtig. Der Krieg wurde zum Kampf des Christlichen gegen den Teufel stilisiert. Der Teufel waren die Anderen. Die meisten Soldaten sahen es als ihre Pflicht gegenüber Gott an, für das eigene Land einzutreten. Zu Beginn des Krieges waren die Gottesdienste voll und viele Pfarrer predigten, auch um ihren Einfluss in der Kirche nicht zu verlieren, für den Krieg und dafür, sein Leben für das Vaterland zu opfern.

Um Deutschlands „große Stunde“ zu unterstützen, sollten die Menschen ihr Geld dem Vaterland zur Verfügung stellen und Anleihen zeichnen. Andernfalls könne der Einzelne schwer vor seinem Vaterland, seinem Gewissen und seinem Gott bestehen, hieß es in einem Gemeindebrief. Kleriker drängten junge Männer, sich freiwillig zur Armee zu melden. „Gott braucht dich“, verkündeten englische Pfarrer.

Die Kriegsparteien sprachen sich sogar gegenseitig den christlichen Glauben ab. Und gegen Nicht-Christen konnten sowohl Katholiken als auch Protestanten guten Gewissens ins Feld ziehen. Der Theologe Karl Barth sieht in dieser Zeit ein hoffnungsloses Durcheinander von „Vaterlandsliebe, Kriegslust und christlichem Glauben“. Dass die deutschen Soldaten bei den Kampfhandlungen ein Feldgesangbuch mit christlichen Chorälen im Gepäck hatten, veranschaulicht die Situation.

An der Front die „Feinde Gottes“ bekämpfen

Katholische Geistliche ließen sich auch von den Friedensappellen ihres Papstes Benedikt XV. nicht von der Überzeugung eines „heiligen Krieges“ abbringen. Wiens Kardinal Friedrich Piffl forderte die Gläubigen dazu auf, an die Front zu gehen und die „Feinde Gottes“ zu bekämpfen. Die katholische Zeitschrift La Croix dichtete das Glaubensbekenntnis um: „Ich glaube an die Macht des Rechts, an den Kreuzzug der Zivilisierten und an das ewige Frankreich.“

Britische Politiker waren überzeugt, dass das deutsche Volk von Gott abgefallen und der Krieg deswegen in dessen Sinne sei. Ähnlich interpretierte die russisch-orthodoxe Kirche den Krieg. Kirchenobere stuften Kaiser Wilhelm II. als Antichristen ein. Der Kirchenhistoriker Martin Greschat konstatiert „eine erschreckende Preisgabe der christlichen Substanz“ in den Stellungnahmen der europäischen Kirchen. Weil sie Gott für ihre Politik in Anspruch nahmen, hätten die Kirchen erheblich zur Radikalisierung des Krieges beigetragen. Jeder Tag des Krieges belege, wie wenig das Leben eines Menschen gezählt habe und wie wenig Christentum und Kirchen dagegen ausgerichtet hätten.

Strafen für fromme Kriegsdienstverweigerer

Doch es herrschte nicht überall Kriegsbegeisterung. Eine kleine Gruppe von Mahnern traf sich Anfang August 1914 in Konstanz, um den „Weltbund für Freundschaftsarbeit der Kirchen“ zu gründen. 153 Delegierte aus zwölf Ländern hatten sich angemeldet, aufgrund der Kriegswirren kam nur etwa die Hälfte. Ergebnis der Beratungen, an denen auch wenige Deutsche teilnahmen, war ein eindeutiger Friedensappell. Per Telegramm wurde dieser an die Staatsoberhäupter in Europa und den USA gesandt. Leitgedanke war, dass das Werk der Versöhnung und Förderung von Freundschaft eine wesentliche christliche Aufgabe sei. Die Kirchen aller Länder sollten Einfluss auf Volk, Volksvertretung und Regierung nehmen, um gute und freundschaftliche Beziehungen zwischen den Völkern herzustellen. In London gründeten britische und amerikanische Delegierte den Weltbund formell einige Tage später.

Dem Vorstand gehörte auch der deutsche Theologe Friedrich Siegmund-Schultze an. Dieser appellierte sehr deutlich an die Kirchen, „kein Schwert in die Hand“ zu nehmen. Der Theologe war sich sicher, dass der Krieg umso mehr „gegen Freunde Christ (sic!) verboten sein“ müsse. Europaweit ergriff der schwedische Erzbischof Nathan Söderblom am deutlichsten Partei gegen den Krieg. Die „Götter des Nationalismus“ stünden „dem Gott Jesu Christi und dem Gott der Feindesliebe“ entgegen. Die Kirchen müssten Hass und Feindschaft tilgen und dem Blutvergießen ein Ende setzen. Noch konsequenter waren die Freikirchen. Mennoniten und Quäker verweigerten den Kriegsdienst, riskierten Gefängnisstrafen und blieben streng pazifistisch.

In der „Bewegung für internationale Freundschaftsarbeit und für das praktische Christentum“ sieht auch der Bad Liebenzeller Kirchenhistoriker Bernd Brandl einen wichtigen Ansatzpunkt. Sie wurde nach der Missionskonferenz von Edinburgh 1910 ins Leben gerufen. „Den Initiatoren ging es um soziale Gerechtigkeit und den Erhalt des Friedens über konfessionelle und nationale Grenzen hinweg.“ Auch während des Krieges blieben deutsche und englische Kirchenvertreter regelmäßig im Austausch. Sie gründeten die „Vereinten kirchlichen Komitees zur Pflege freundschaftlicher Beziehungen zwischen dem britischen und dem deutschen Volk“. Die Zeitschriften Peacemaker und Die Eiche sollten Vertrauen aufbauen. Auch wenn die Konferenz in Konstanz wegen des Krieges abgebrochen werden musste, verstummte die Stimme des „Weltbundes für Freundschaftsarbeit“ auch im Krieg trotz aller nationalistischer Töne nicht, erklärt Brandl: „Sie organisierten eine Kriegsgefangenenhilfe und dachten über das Völkerrecht nach.“

Weihnachten feiern unter Feinden

Derweil wurden die Kampfhandlungen immer heftiger. Manchmal lagen die Schützengräben der Soldaten nur 50 Meter auseinander. Ein kurzer Lichtblick war das Weihnachtsfest 1914. An einigen Abschnitten der Front feierten Soldaten auf beiden Seiten gemeinsam. Ohne die Zustimmung ihrer Befehlshaber stellten sie die Kämpfe ein und verbrüderten sich. Doch schon bald wurde sinnlos weiter gemetzelt. Dafür steht keine andere Schlacht so sehr wie Verdun. Rund um die französische Stadt rieben sich deutsche und französische Soldaten auf. Die Schlacht wurde zur „Blutmühle“, in der etwa 300.000 Menschen starben.

Paul Tillich, Militärpfarrer zur Zeit des Krieges, blickte später nüchtern auf die Ereignisse zurück: „Das vierjährige Erleben des Krieges riss den Abgrund für mich und meine ganze Generation so auf, dass er sich nie mehr schließen konnte.“ Im Trommelfeuer Verduns irrte er zwischen Sterbenden umher und schlief zwischen den Toten ein: „Als ich erwachte, sagte ich mir: Das ist das Ende der idealistischen Seite meines Denkens!“

Die Evangelische Kirche löste reformatorische Texte aus dem Zusammenhang, um den Kriegswillen zu verdeutlichen. Das 400. Reformationsjubiläum im Kriegsjahr 1917 kam ihnen gerade recht, um Martin Luther zum deutschen Nationalhelden zu stilisieren und dessen „Kampfesmut“ umzudeuten: „Erhalt uns Herr, bei deinem Wort / und steure deiner Feinde Mord, / die Jesus Christus, deinen Sohn, / wollen stürzen von deinem Thron.“

Nach dem Krieg: Feindbild Deutschland

Der Krieg hatte die Länder finanziell ausgesaugt. Außerdem wurden Deutschland und seine Verbündeten in den Versailler Verträgen als „Urheber aller Verluste und aller Schäden“ gesehen. Diese Sichtweise belastete die junge „Weimarer Republik“ und vergiftete die innenpolitische Atmosphäre. Das Deutsche Reich verlor 70.570 Quadratkilometer Fläche und 7,3 Millionen Einwohner. Die Zahl der Hungertoten wird zwischen 430.000 und 733.000 Menschen geschätzt. Deutschland wurde 1918 zum allgemeinen Feindbild stilisiert.

Nach dem Kriegsende 1918 wurde das Bündnis von Thron und Altar aus der Weimarer Verfassung entfernt. Dennoch: Auch im Zweiten Weltkrieg stellten sich die Kirchen auf die Seite der Kriegsparteien. Erst nach 1945 lehnten sie die Glorifizierung des Krieges ab und suchten eine verantwortungsvolle Friedensethik.

Von: Johannes Blöcher-Weil