Frau Hagen hat heute noch nichts getrunken. Das hat sich ihr Roboter gemerkt. „Möchten Sie etwas trinken?“, fragt er sie mit blecherner Stimme und rollt gleich darauf in die Küche, um mit seinen Greifarmen ein Glas Wasser zu holen. In dem Moment leuchtet auf dem Display an seinem rechten Arm eine Anzeige auf: Zeit für Frau Hagen, die Tabletten zu nehmen. Die bringt der Roboter gleich mit. Besuch hat die alte Dame diese Woche noch keinen gehabt. Aber ihr Roboter unterhält sie prächtig, singt ihr Volkslieder vor und funktioniert seinen kleinen Monitor zu einem digitalen Schachbrett um. Laufen kann Frau Hagen nicht mehr gut. Wenn sie auf Toilette muss, rollt ihr technischer Begleiter ganz nah an sie heran, legt seinen Kunststoffarm um ihre Schultern, hebt sie sanft aus dem Sessel und stützt sie auf dem Weg durch die Wohnung.

Ein fantastisches Szenario einer fernen Zukunft? Mitnichten! Die Forschung an Robotern, die dem Menschen als Assistenten zur Hand gehen, die sich selbstständig bewegen und dazulernen, läuft auf Hochtouren. Zum Beispiel an der Frankfurt University of Applied Sciences. Im Labor versucht ein junger Wissenschaftler einem fahrbaren Gerät beizubringen, sich im Raum zu orientieren. Ein viereckiges Metallkonstrukt auf Rädern mit diversen Kabeln und einem oben darauf befestigten Laptop rollt leise summend durch den Flur. Das Gefährt soll den kürzesten Weg zu einem bestimmten Punkt finden.

Mit einem Laser scannt es die Umgebung, das bekannte Terrain verzeichnet es auf einer digitalen Karte. Stehen ihm Menschen und Papierkörbe im Weg, umkurvt es sie. Dieses System soll einmal selbst den Weg durch eine Wohnung finden, ohne gegen Hindernisse zu stoßen.

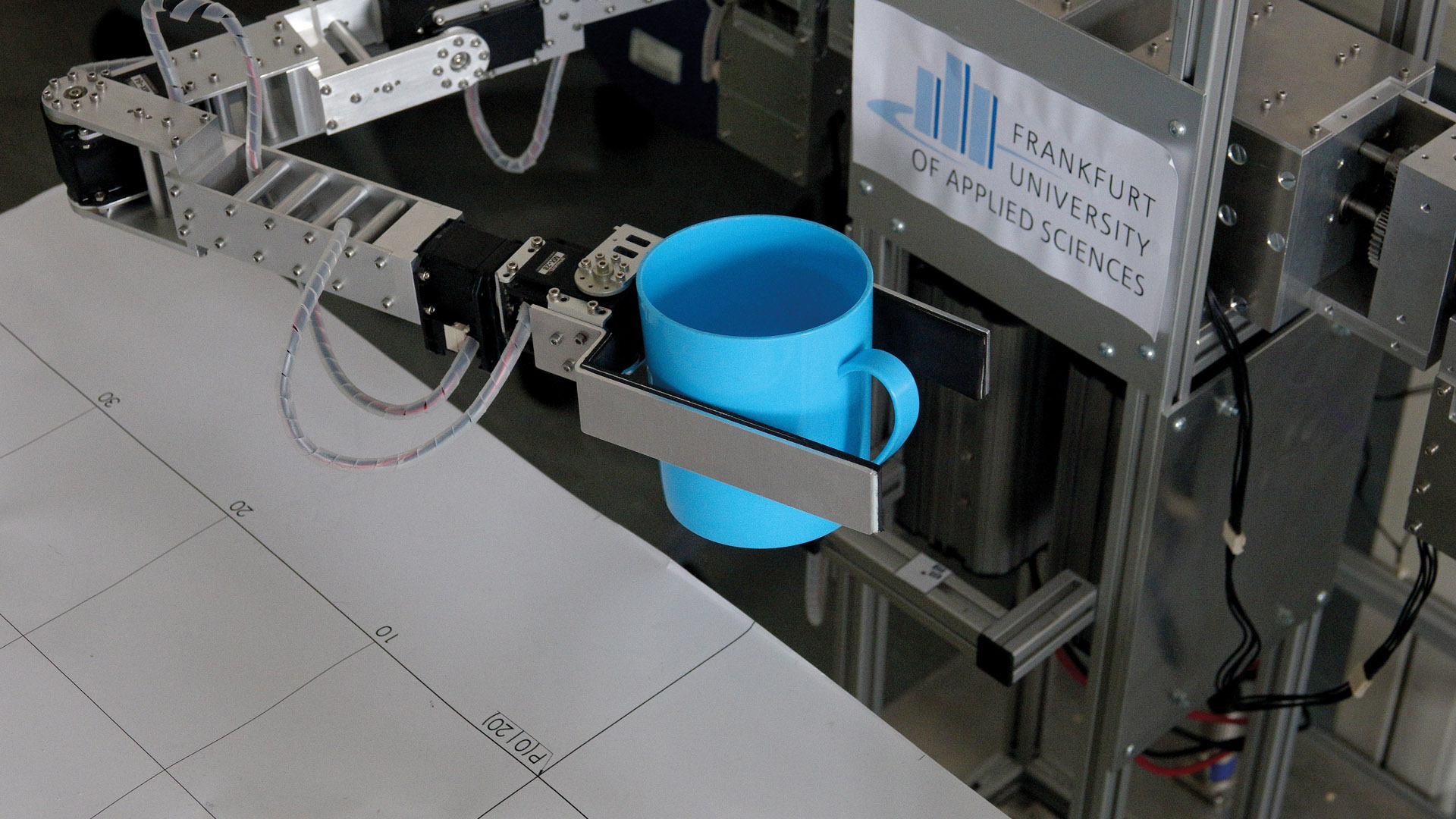

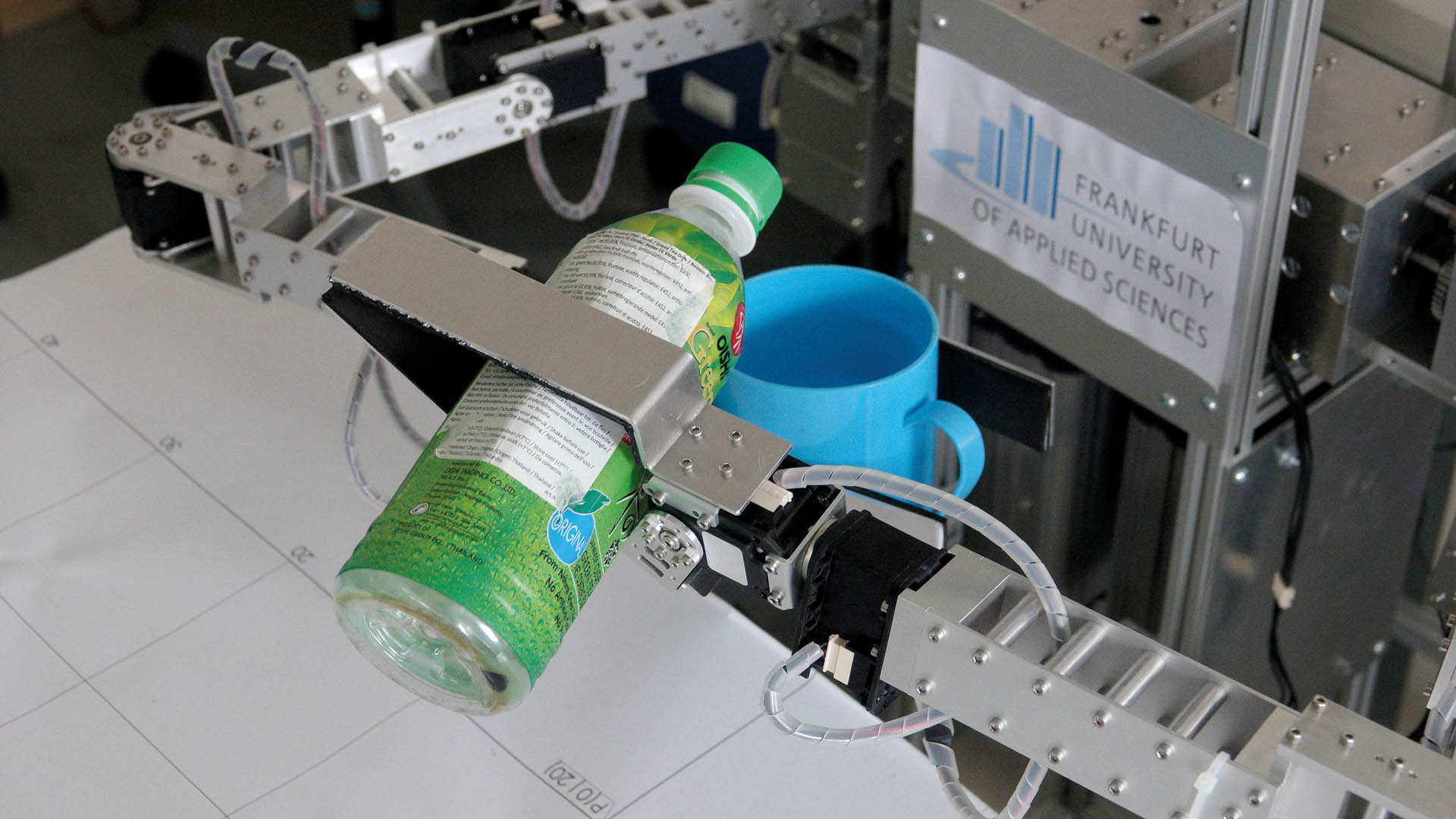

Im Nachbarraum steht ein Roboterskelett, zwei Metallarme mit Schrauben, Kabeln und Gelenken, an jedem Arm ein Greifer. Auf dem Tisch davor stehen eine blaue Tasse und eine grüne Flasche. Der Roboter hebt seinen linken Arm und langt nach der Flasche, seine Rechte fasst die Tasse. Die Greifer bewegen sich aufeinander zu. Als sie direkt übereinander stehen, kippt der linke Greifer nach vorn, sodass die Flasche ihren Inhalt in die Tasse entleeren könnte. Danach stellt der Roboter alles wieder auf den Tisch.

Die Entwickler arbeiten daran, dass der Roboter auch aus einer Vielzahl von Flaschen und Tassen die gewünschten findet und auf sprachliche Anweisungen reagiert. Kombiniert mit dem rollenden Gefährt, wird daraus in zwei bis drei Jahren ein Assistenzroboter, der alte und kranke Menschen unterstützen soll, die zu Hause wohnen bleiben möchten.

Ein neuer Mitbewohner, stets zu Diensten

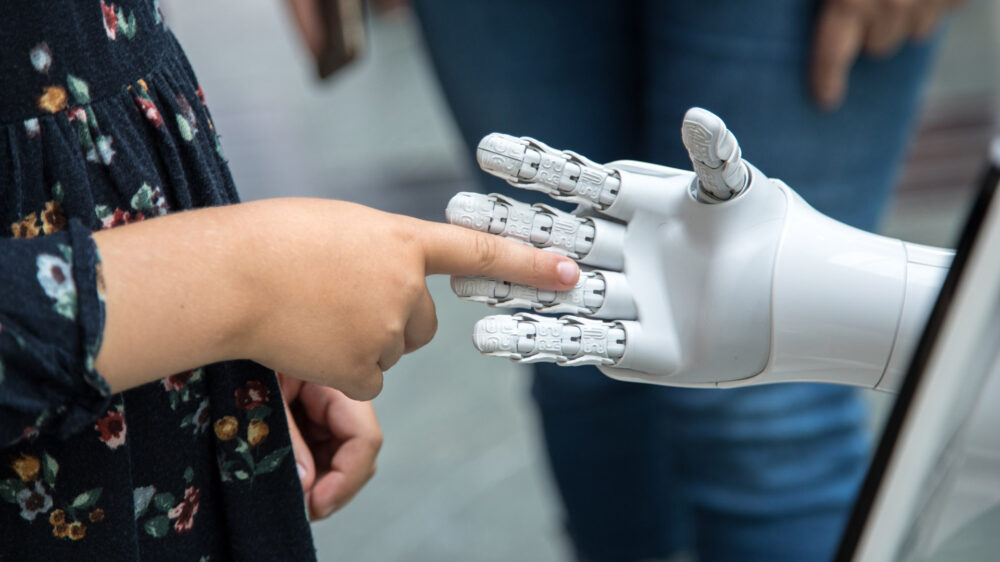

Noch sind viele Tests und Entwicklungsschritte nötig. Sensoren müssen noch empfindlicher und präziser werden, etwa wenn sie steuern sollen, wie viel Kraft der Greifer aufwendet. So fein, wie ein Mensch fühlen und sich bewegen kann, sei es Maschinen noch lange nicht möglich, erklärt Peter Nauth, der an der Frankfurter Hochschule Professor für Technische Informatik ist und das Labor „Autonome Systeme und Intelligente Sensoren“ leitet. „Die Konstruktion des Menschen ist sehr effizient.“

Aber Maschinen, in denen Künstliche Intelligenz (KI) steckt, können schon ziemlich viel. Selbstfahrende Autos werden nicht mehr lang auf sich warten lassen, auch wenn es bei Tests immer noch teilweise tödliche Unfälle gibt. Sprechen und verstehen – solche Technologien sind bei den elektronischen Sprachassistenten Alexa, Siri oder Cortana längst im Einsatz. Am Berliner Bahnhof Südkreuz testet die Polizei seit August 2017 die automatische Gesichtserkennung in Überwachungsvideos. KI kann anhand der Mimik eines Menschen auch erkennen, ob er fröhlich oder traurig ist – und entsprechend reagieren. Es gibt Roboter, die mit ihrer Silikonhaut aussehen wie Menschen, mit ihren „Augen“ Blicke erwidern und als Sexpuppen so tun, als würden sie selbst Lust empfinden, vibrieren und stöhnen.

Bereits seit einigen Jahren arbeiten Pflegeeinrichtungen bei der Betreuung von Wachkomapatienten oder Demenzkranken mit der Roboter-Robbe Paro. Das technische Kuscheltier reagiert mit Kopfbewegungen, Augenaufschlag und Geräuschen darauf, wenn ein Patient mit ihm spricht oder es streichelt. Paro kann Gefühle dieser Menschen anregen und Therapeuten dabei helfen, sie aus ihrer Verschlossenheit herauszuholen. Manchen Patienten kommen im Gespräch mit der Robbe mehr Sätze über die Lippen, als es ihnen sonst möglich ist, berichten Einrichtungen, die Paro einsetzen.

Besser als der Mensch

Wirklich intelligent seien Maschinen mit Künstlicher Intelligenz nicht, erklärt der Informatiker Nauth. „Sie wirken intelligent, aber alles, was sie tun, basiert auf festen Regeln.“ Wenn eine Maschine etwa lernen soll, verschiedene Dinge voneinander zu unterscheiden, merkt sie sich typische Maße und Formen dieser Objekte an Hand von Beispielen, die der Maschine präsentiert werden. Andere Lern-Ansätze funktionieren ähnlich wie das menschliche Gehirn und verknüpfen Informationen netzwerkartig. Dann kann die Software berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes Objekt eine Vase oder eine Flasche ist, ein Fußgänger oder ein Fahrradfahrer.

KI ist in der Lage, auch neue Formen und abweichende Maße mit einzuberechnen. Deshalb „lernen“ diese Systeme dazu. Obwohl das nach bestimmten Algorithmen, also einer programmierten Abfolge von Rechnerbefehlen, geschieht, lässt sich nicht immer vorhersagen, wie sich das KI-System dann verhält. Denn unter anderem die Lernbeispiele selbst beeinflussen, wie die Maschine lernt. Je mehr Beispiele die Software kennt, desto breiter ist die Basis, auf der sie entscheiden kann. Das gilt beispielsweise auch für die Diagnose von Krankheiten anhand von Ultraschallbildern.

Aber: „Wir bestimmen, was ein System erkennen und was es wie lernen soll“, betont Nauth. „Der Unterschied zum Menschen ist nach wie vor, dass ein Mensch in unbekannten Situationen kreativ neue Lösungswege finden kann. Eine Maschine entscheidet anhand bestimmter Muster.“ Darin sind Maschinen aber zum Teil besser als Menschen. Roboter, die bei Operationen das Skalpell führen, können das viel präziser und ruhiger als eine menschliche Hand. Mit selbstfahrenden Autos wird es weniger Verkehrstote geben, ist Professor Nauth überzeugt.

Dass Roboter einmal den Menschen dominieren, unabhängige oder klügere Entscheidungen treffen, ist in Nauths Augen in naher Zukunft nicht absehbar. In ferner allerdings schon. Es wird bereits an Robotern geforscht, die Entscheidungen nicht nur durch den Vergleich von Mustern oder statistische Regeln treffen, sondern nutzenbasiert. Auch Werte sollen Maschinen mit KI erlernen.

Manche Wissenschaftler wollen den Menschen mithilfe von KI unsterblich machen, indem sie die Daten des menschlichen Gehirns technisch auf einen Chip speichern; so könnte der Verstorbene in einem Roboter weiterleben. Einer der Vordenker dieser „Transhumanismus“-Bewegung ist der Chefentwickler von Google, Ray Kurzweil. Die Verbindung von Gentechnik, Robotik und KI bietet kaum vorstellbare Möglichkeiten, den Menschen technisch zu optimieren. Und sie wecken die Sehnsucht, Krankheit und Tod zu überwinden.

Roboter übernehmen keine Verantwortung

Der technische Fortschritt auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz und Robotik geht so schnell voran, dass es dringend notwendig ist, sich dabei auf ethische Leitlinien zu verständigen. Das hat die Politik erkannt. Bis Ende des Jahres soll eine Expertengruppe der Europäischen Union ethische Leitlinien für die Entwicklung von KI erarbeiten. Auch der Bundestag hat im Juni dazu eine Enquete-Kommission eingesetzt.

Es stellen sich zum Beispiel Fragen der Haftung, wenn ein Roboter Schaden anrichtet – wer ist dann dafür verantwortlich? Wie können private Daten geschützt werden? Welche ethischen Standards in der Beziehung zwischen Mensch und Maschine müssen erfüllt sein? Wie ist dem Risiko zu begegnen, dass Roboter gehackt und manipuliert werden können – auch wenn sie sich etwa als medizinische Geräte im Inneren des Körpers befinden?

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Mensch und Maschine – sei sie noch so intelligent – ist bei diesen Fragen entscheidend: Maschinen können nicht für ihr Handeln einstehen, verantwortlich gemacht oder gar schuldig gesprochen werden, wenn sie zum Beispiel jemanden verletzen oder Entscheidungen treffen, die andere beeinträchtigen. Der Theologe und Ethiker Lukas Ohly ist deshalb zum Beispiel dafür, dass selbstfahrende Autos nicht völlig autonom unterwegs sind, sondern als Fahrassistenten dienen.

Begegnung zwischen Menschen ist einzigartig

Klug eingesetzt könnten künstlich intelligente Maschinen und Roboter aber sehr hilfreich sein, etwa zu therapeutischen Zwecken mit psychisch Erkrankten. In den Chancen stecke aber auch eine Gefahr. „Das Künstliche erleichtert die Kommunikation“, sagt Ohly und nennt ein Beispiel: „Selbst wenn man den Pfarrer kennt, ist die Hemmschwelle hoch, mit ihm seine Probleme zu besprechen.“ Mit einem technischen Gerät falle das oft leichter.

Das liegt daran, dass in jeder zwischenmenschlichen Begegnung eine Spannung liegt, erklärt der Theologe. Deshalb fühlt man sich wohl oder unwohl in der Gegenwart eines anderen Menschen, sucht oder meidet den Blickkontakt oder setzt sich in der Bahn einem anderen eher gegenüber als neben ihn – oder noch weiter weg. Die Hemmschwellen zwischenmenschlicher Kommunikation prägen aber auch den Menschen als moralisches Wesen, erklärt Ohly. Das erreiche ein Roboter nicht.

Im Gespräch mit einem Roboter gibt es keine sozialen „Zumutungen“, denn sie sind Objekte. Allerdings solche, die so tun, als wären sie richtige Gegenüber. Darin liegt aus Ohlys Sicht auch die besondere Faszination, mit Robotern zu kommunizieren. Auch auf Sexroboter ließe sich das übertragen: Wer auf die eigene schnelle Befriedigung aus ist, entzieht sich beim Sex mit einer solchen Puppe der menschlichen Begegnung und ihrer Spannung. „Wenn wir das nur noch machen würden und keine Begegnungen mehr in der analogen Welt hätten, würde das unsere Gesellschaft nachhaltig verändern. Eine solche Gesellschaft würde alles nur noch auf Informationen reduzieren, die sich als Daten verarbeiten lassen.“ Soziale Normen, menschliches Verhalten – das könnten Algorithmen vorgeben. „Was sich dagegen nicht errechnen lässt, nämlich die Spannung einer Begegnung, würde unterdrückt werden“, fürchtet Ohly.

Wenn der Roboter segnet

Auf der Weltausstellung zum Reformationsjubiläum präsentierte die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau einen Segensroboter. Kunststoffkopf, Kameraaugen, Lippen aus LED-Lämpchen, Metallbauch mit Monitor. Auf dem Display konnte der Besucher sich einen Segen und das Geschlecht der Roboterstimme auswählen. Dann bewegte die Maschine ihre Arme in die Höhe, klappte die Plastikfinger aus und aus einem eingebauten Lautsprecher tönte blechern ein Segenswort.

Der Roboter „BlessU-2“ war als Experiment gedacht, das zu Diskussionen anregen sollte. In Gottesdiensten oder zur Seelsorge werden Roboter bislang nicht eingesetzt. Aber wäre es vorstellbar und theologisch vertretbar, dass einst Roboter die Liturgie singen, aus der Bibel vorlesen oder predigen?

Ohly, nebenberuflich Professor an der Universität Frankfurt und im Hauptberuf Gemeindepfarrer, ist skeptisch. „Ein Segensroboter mag – wie auch andere Roboter, die zur Erleichterung des Lebens eingesetzt werden – ein Segen sein, aber er kann nicht segnen: Er kann den Segen nicht als Handlung ausführen, weil er ihn nicht verantworten kann.“ Außerdem fehle einem Pfarr-Roboter das, was die zwischenmenschliche Beziehung zwischen dem Geistlichen und der Gemeinde ausmache.

Keine Liebe ohne Persönlichkeit

Es gibt Wissenschaftler, die vor dem Einsatz von Robotern als Ersatz für ein menschliches Gegenüber warnen, vor allem wenn es um intime und emotionale Bereiche wie Sex geht. „Liebe und Sex sind für lebende Wesen reserviert“, sagt die britische Ethikerin Kathleen Richardson. Sie ist Mitgründerin einer Kampagne gegen menschenähnliche Sexroboter. In ihren Augen sind solche „mechanischen Puppen“ oder „Porn-Bots“, wie sie sagt, keine harmlose Alternative zu Prostitution. Im Gegenteil: Sie förderten die Vorstellung, Sex außerhalb einer Person haben zu können.

Der Körper werde so zu einem verfügbaren Objekt und nicht als Teil der Person gesehen. Diese Haltung rechtfertige die Ausbeutung von Menschen. Richardson sagt: „Man kann Liebe ohne Sex und Sex ohne Liebe haben. Aber es gibt Liebe und Sex nie unabhängig von der Persönlichkeit.“ Auch fürchtet sie, dass solche Roboter die menschliche Empathiefähigkeit schwächen. Denn Mitgefühl entwickle sich in gegenseitigen Begegnungen.

Ebenbild Gottes ist nur der Mensch

Beziehungen von Mensch zu Mensch werden immer eine andere Qualität haben als die zu einem Roboter. Das hat nach Ansicht von Ohly damit zu tun, dass der Mensch ein Ebenbild Gottes ist. „Für mich hängt die Ebenbildlichkeit nicht an der Person und ihren Eigenschaften, sondern am Wesen: an der zwischenmenschlichen Beziehung.“

Ohly ist überzeugt, dass Gott in jeder menschlichen Begegnung anwesend ist, weil Gott den Menschen auf die Beziehung zu ihm hin geschaffen hat und in Jesus schließlich selbst Mensch geworden ist. Die Kirche sollte seiner Meinung nach KI und Robotik nicht verteufeln und auch die Chancen dieser Technologien sehen. Gleichzeitig sollte sie auch dafür einstehen und erklären, was den Menschen als Menschen auszeichnet, seine Autonomie, die besondere Kraft der zwischenmenschlichen Begegnung, das Menschenbild des christlichen Glaubens: Denn Ebenbild Gottes zu sein – das wird selbst den intelligentesten Robotern niemals vergönnt sein.

Von: Jonathan Steinert