Ein Blick in das diesjährige Berlinale-Programm zeigt: Israel ist vertreten. Dieses Mal zwar nicht im Wettbewerb – da ist mit „Yunan“ stattdessen ein Film mit palästinensischer Beteiligung zu sehen. Wohl aber in mindestens zwei Dokumentationen, die explizit die Opfer des 7. Oktober würdigen und die Verbrechen der Hamas verurteilen.

Da ist zum einen der Film „Holding Liat“, eine amerikanische Produktion. Schon der Name des Films ist Kunst. Denn übersetzt kann er zweierlei bedeuten: „Liat in den Armen halten“. Und „Liat gefangen halten“. Beides trifft in der Dokumentation zu. Denn Liat Beinin war eine der 250 Menschen, die die Terrororganisation Hamas am 7. Oktober im Kibbuz Nir Oz entführte. 1.139 Menschen ermordete sie.

Schon einen Tag nach dem Anschlag begann Brandon Kramer seine Dreharbeiten. Er sprach mit Liats Familie, begleitet die Eltern Yehuda und Chaya, Juden mit US-Bürgerschaft, dabei, wie sie das zerstörte Haus ihrer Tochter besuchen. Nicht nur sie wurde entführt, auch ihr Ehemann Aviv ist zu diesem Zeitpunkt in den Händen der Hamas. Die erwachsenen Kinder konnten sich retten, besonders der älteste Sohn Netta erlebte den Terrorangriff direkt mit und kam geradeso mit dem Leben davon.

Bewegende Doku: „Holding Liat“

So ist „Holding Liat“ zum einen ein Film über das Leid einer Familie, die durch die Hamas entzweigerissen wurde. Zum anderen aber auch ein höchst politischer Film, denn auch hier ist die Familie gespalten. Yehuda ist ein Unterstützer des als links geltenden unabhängigen Politikers und für die Demokraten als US-Senator fungierenden Bernie Sanders.

Es ist kaum überraschend, dass er die konservative Politik Benjamin Netanyahus nicht unterstützt und auch nach der Geiselnahme immer wieder betont, diesem ginge es darum, eine Kriegsagenda zu realisieren, anstatt sich um die Sicherheit der Geiseln zu kümmern. Yehuda ist für Friedensverhandlungen, schon kurz nach dem Verbrechen in Nir Oz. Der junge Netta hingegen ist in seinem Leid und in seiner Trauer für Vergeltung: „Sie müssen sterben“, sagt er über die Entführer.

Foto: Meridian Hill Pictures 2025

Foto: Meridian Hill Pictures 2025„Holding Liat“ begleitet die Familie über viele Monate, das Team erlebt mit, wie Liat nach 50 Tagen aus der Geiselnahme frei kommt und nach Israel zurückkehrt. Und wie sie ihre Familie dann in der Tat und wie es der Titel schon anzeigt, in die Arme schließen kann. Doch nicht alle. Der Film dokumentiert auch die Beisetzung Avivs. Er wurde während des Angriffs derart schwer verletzt, dass er nicht überlebte. Liat entschied sich nach dem Tod ihres Mannes dafür, sich für Frieden und die Erinnerung an das Leid der Juden einzusetzen. Die Geschichtslehrerin gibt Führungen in der Gedenkstätte Yad Vashem und betont in Interviews immer wieder ihre Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten.

So gewährt diese Dokumentation nicht nur einen tiefen Blick in die Seelen der Opfer und Hinterbliebenen. Sie zeigt auch die innenpolitische Zerrissenheit Israels bei diesem Thema, ohne jemals selbst Partei zu ergreifen. Ein bewegender, vorbildlicher und horizonterweiternder Film, dem vor allem die Opfer am Herzen liegen. Zu den Produzenten gehört übrigens der jüdisch-stämmige US-Starregisseur Darren Aronofsky.

Foto: Orit Azoulay

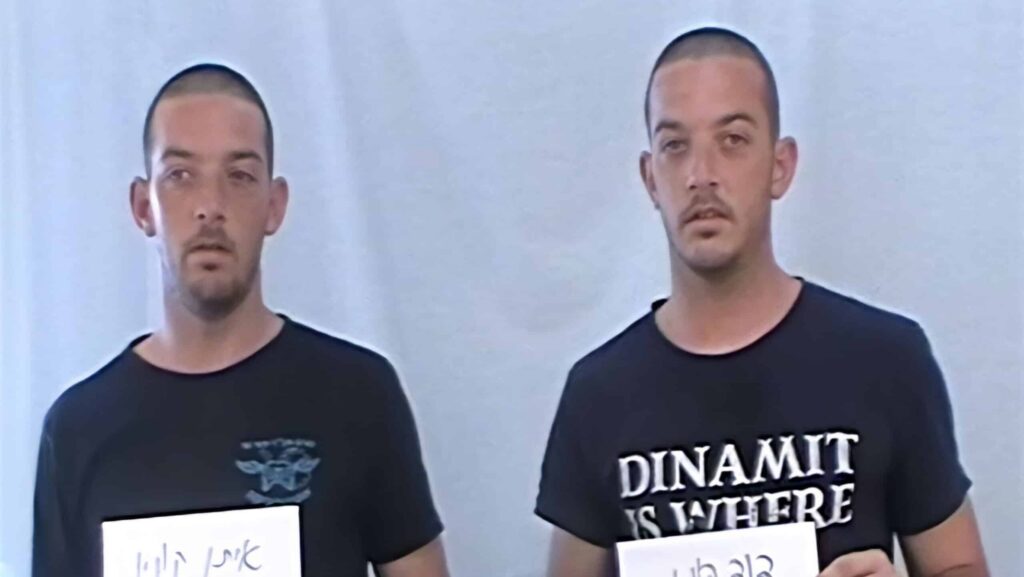

Foto: Orit AzoulayEin zweiter Dokumentarfilm widmet sich im Rahmen der diesjährigen Berlinale ebenfalls der israelischen Perspektive: „A Letter to David“, ein Brief an David, von Tom Shoval zeigt die Geschichte des Schauspielers David Cunio, der ebenfalls am 7. Oktober entführt wurde und bis heute in der Gewalt der Hamas ist. Auch sein Zwillingsbruder ist in Gefangenschaft.

Stars setzen sich für Freilassung ein

Kurz vor der Eröffnungsgala der Berlinale am Donnerstagabend erinnerten prominente deutsche Schauspieler wie Julia von Heinz, Andrea Sawatzki, Ulrich Matthes und Christian Berkel auf dem Roten Teppich an Cunio und protestierten für dessen Freilassung. Dazu hielten sie eine Schwarzweiß-Fotografie hoch, die ihn und seine Familie zeigte. David Cunios Frau und die dreijährigen Zwillinge des Paares, die gemeinsam mit ihm am 7. Oktober gekidnappt worden waren, wurden im November 2023 im Rahmen des ersten Geisel-Abkommens zwischen Israel und der Hamas aus Gaza freigelassen.

Tricia Tuttle, die neue Berlinale-Chefin, hatte zudem bereits vor dem Auftakt des Filmfestivals angekündigt, Cunio und dessen Familie für die antiisraelischen Vorfälle auf der Berlinale im Vorjahr um Verzeihung zu bitten. Wir erinnern uns: 2024 hatten Filmschaffende bei der Abschlussgala auf der Bühne von einem „Genozid im Gazastreifen“ gesprochen und Israel „Apartheid“ vorgeworfen. Widerspruch von der Berlinale-Leitung oder aus dem Publikum blieb damals aus.

Sie werde sich dafür entschuldigen, „dass wir letztes Jahr nicht die Stimme erhoben haben“, sagte Tuttle hingegen nun in der Wochenzeitung „Jüdische Allgemeine“. Die Berlinale wolle ein Festival für alle sein. „Das war es im vergangenen Jahr nicht.“

Es ist kompliziert

Leider ist die Sache komplizierter. Denn Tuttle hat es bei diesem Bekenntnis nicht belassen. Ausdrücklich distanziert sie sich auf der Website der Berlinale von einer jüngst vom Deutschen Bundestag verabschiedeten Resolution gegen Antisemitismus. Diese forderte unter anderem eine Aufarbeitung der „großen Antisemitismusskandale der letzten Jahre in diesen Bereichen, insbesondere auf der ‚documenta fifteen’ und der Berlinale im Februar 2024“.

Die Festivalleitung wollte das nicht stehen lassen: Die Resolution habe keinen Einfluss auf die Durchführung der Berlinale. Sie greife „in die Grundrechte der Kunst- und Meinungsfreiheit ein“. Und weiter: „Wir sind auch nicht einverstanden mit der pauschalen Einstufung der Berlinale 2024 in der Resolution als ‚antisemitisch’.“ Die Berlinale dulde keinerlei Antisemitismus.

Swinton: Bewunderin von BDS

Das ist auch deshalb interessant, weil die Preisträgerin des Ehrenbären, Schauspielerin Tilda Swinton, bei einer Pressekonferenz der Berlinale am Freitag erklärte: „Ich bin eine große Bewunderin von BDS und habe großen Respekt davor, und ich denke viel darüber nach.“ So teilte sie etwa auf ihrem Instagram-Kanal einen Aufruf der israelfeindlichen Organisation zum Boykott der Berlinale. Manche Experten ordnen die Ziele der Organisation als antisemitisch ein. Unter anderem strebt sie an, den Staat Israel politisch und wirtschaftlich zu isolieren, in Teilen zweifelt sie das Existenzrechts Israels gar an und will den Staat abschaffen.

Foto: Richard Hübner/Berlinale 2025

Foto: Richard Hübner/Berlinale 2025Ist die Berlinale nun antisemitisch? Oder ist sie es gerade nicht? Schwer zu sagen. Sie beruft sich auf die Kunstfreiheit, das scheint ihr das höchste Gut. Vieles soll gehen bei diesem Festival, das sich selbst als tief politisch begreift. Zumindest einigen Juden in Deutschland stößt das auf. So kritisierte die Jüdische Gemeinde Düsseldorf jetzt die Ablehnung der Antisemitismus-Resolution durch die Berlinale: „Diese Haltung ist ein alarmierendes Signal und wirft grundlegende Fragen über die Werte auf, die das Festival vertritt. Es ist ein weiteres (kultur-)politisches Desaster – und wieder bleiben die überfälligen Konsequenzen aus.“ Einmal mehr werde deutlich: Die Kulturszene habe ein ernstzunehmendes Antisemitismusproblem.