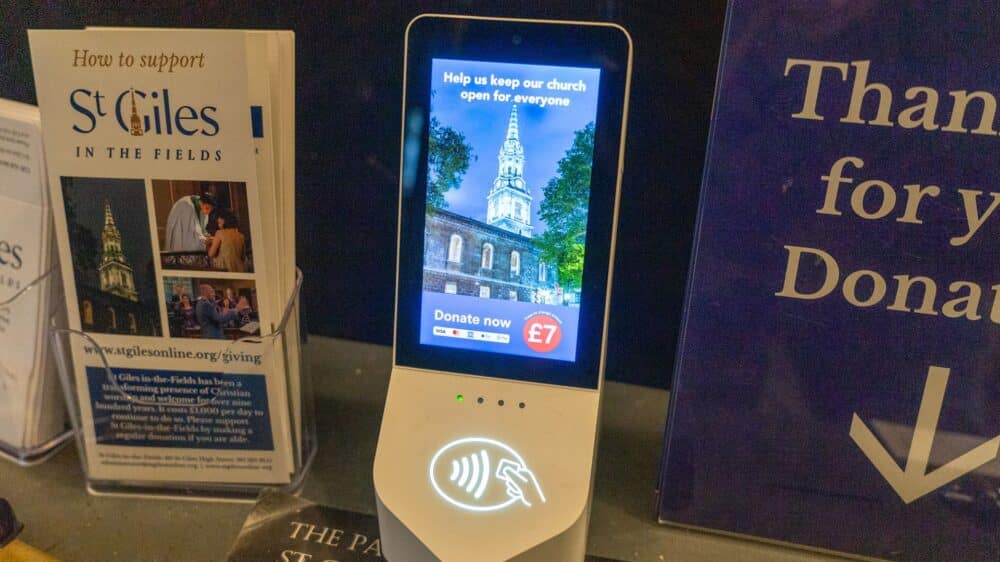

Ein Besuch in der kleinen Kirche „St Giles in the Fields“ in London. Am Ausgang der anglikanischen Pfarrkirche, die dem Londoner Stadtteil seinen Namen gab, steht – wie in vielen englischen Kirchen – ein Terminal mit einem kleinen Display. Gleich darunter ein Feld, an das der Besucher seine Kreditkarte halten kann. Ein kurzes „Biep“, und sieben Pfund sind an die Kirche gespendet. Wenig später in der Innenstadt: In einem kleinen Laden will ich eine Limonade mit Bargeld bezahlen, das ich noch aus einem England-Urlaub übrig habe. Fehlanzeige. In immer mehr Geschäften der britischen Hauptstadt ist Bargeld abgeschafft, und das bargeldlose Bezahlen ist obligatorisch. Die Zeiten haben sich geändert. Und die Kirche von England hat das verstanden.

Die Kirche von England hatte 2021 in mehr als 2.200 Kirchen kontaktlose Spendengeräte eingeführt. Die Geräte haben bisher fast vier Millionen Pfund an Spenden gesammelt. „Da die Karte Bargeld als bevorzugte Zahlungsform in der Gesellschaft abgelöst hat, wissen wir, dass die Möglichkeit, digitale Währungen zu akzeptieren, für viele Kirchen in den kommenden Jahren von entscheidender Bedeutung sein wird“, teilte ein Verantwortlicher der Kirche mit. Allein die Diözese Manchester installierte im Jahr darauf 120 digitale Spendengeräten in ihren Kirchengebäuden.

Während es in Ländern wie Großbritannien, Schweden oder Dänemark seit Jahrzehnten völlig normal ist, auch nur einen Kaugummi an der Supermarktkasse mit Kreditkarte zu bezahlen, fremdelten die Deutschen lange mit dem bargeldlosen Bezahlen. Als im Sommer 2024 viele ausländische Gäste zur Fußball-Europameisterschaft ins Land kamen, stieß es vielen übel auf, dass man in Deutschland seine Currywurst nicht wie im Heimatland mit Karte bezahlen konnte.

Bargeld in 15 Jahren abgeschafft?

Doch das ändert sich derzeit. Die Deutschen haben im Jahr 2023 schon bei 49 Prozent ihrer normalen Einkäufe bargeldlos bezahlt, 2021 lag der Wert noch bei 42 Prozent, ergab eine Studie der Bundesbank. „Bargeld ist in Deutschland Zahlungsmittel Nummer eins – aber nur noch knapp“, teilten die Analysten mit. „Der Trend ist nicht zu stoppen: Das Einkaufen per Karte oder mit dem Smartphone setzt sich zunehmend durch.“ Selbst am Obststand auf dem Wochenmarkt sind Hinweisschilder mit den Logos von Paypal, Apple Pay, Google Pay, Visa, Mastercard und American Express längst üblich. Der Studie zufolge geht fast die Hälfte der Befragten davon aus, dass Bargeld in 15 Jahren aus dem Alltag nahezu verschwunden sein wird. Sieben Prozent gingen sogar davon aus, dass Bargeld in 15 Jahren abgeschafft sein wird.

Die Corona-Pandemie hat dem Bargeld – und damit kontaklosen Bezahlen einen neuen Aufwind beschert. Wer weniger Papierscheine und Münzen in die Hand nimmt, kommt schlicht mit weniger Viren in Kontakt. Wer hat sich nicht schon an einer Autobahn-Raststätte über diese Möglichkeit gefreut? Das Smartphone, die Karte oder die Smartwatch erledigt das Bezahlen in Sekunden, ohne Berührung, das Herumkramen im Portemonnaie – gerade wenn man’s eilig hat – entfällt.

Auch die Teilnahme an Online-Gottesdiensten erfuhr in der Corona-Zeit eine große Beliebtheit. Der Klingelbeutel, der sonst durch die Kirchenbänke gereicht wird, entfällt beim Live-Stream-Gottesdienst aber. Diese Entwicklungen haben Auswirkungen auf christliche Gemeinden. Kirchen verlieren durch sie einen Teil ihrer Einnahmen.

Mannheim: Kosten haben sich nach einem Monat amortisiert

In der evangelischen Christuskirche in Mannheim können Besucher seit dem 1. Dezember 2024 am Ausgang an einem Spenden-Terminal bezahlen. In die anderthalb Meter hohen Säule sind ein Tablet und ein Lesegerät eingebaut. Beklebt ist sie passend den Designvorgaben der Gemeinde. Auf dem Display angeboten sind vier mögliche Spendenbeträge, der niedrigste ist ein Euro, der höchste 100 Euro. Der Nutzer kann aber auch frei einen eigenen Betrag eingeben. Bezahlen kann man per Kreditkarte, mit dem Smartphone oder mit der Smartwatch. Die Technik dahinter ist keine andere als in jeder normalen Supermarktkasse. Die Daten gehen über das Wlan an einen Rechner. Die Übertragung geht theoretisch auch über Mobilfunk, doch Wlan war in der Christuskirche ohnehin bereits eingerichtet, sagt Sebastian Carp von der Stabs- und Servicestelle Spenden, Stiftungen und Sponsoring des Dekanats, gegenüber PRO. Das Gerät sei zudem mit einem Diebstahlschutz versehen, falls es irgendjemand auf die Hardware abgesehen haben sollte.

Das Pilotprojekt der Evangelischen Landeskirche in Baden ist zunächst auf ein Jahr angelegt. Doch schon jetzt ist klar: Das Gerät wird sehr gut angenommen, und die Anschaffungskosten haben sich nach nur einem Monat amortisiert. Carp hatte schon jahrelang derartige Automaten in Kirchen im Ausland gesehen und sich gewundert, warum sie nicht in deutschen Kirchen Fuß fassen. Für die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) führte Carp mit Kollegen eine Studie zum Thema durch. Demzufolge gab es in vielen evangelischen Gemeinden zwar Vorüberlegungen, aber zu Testläufen ist es selten gekommen.

Über 70-Jährige: „Ich zahle nur noch mit dem Handy“

Das Berliner Unternehmen „Digital Wolff“ bot bereits vor Corona Spendenterminals für Kirchen an. Doch nach Carps Meinung konnten sich derartige Abo-Konzepte nie wirklich durchsetzen, weil die für viele Kirchen und Organisationen die Kosten zu hoch sind. Mittlerweile gebe es aber Dienstleister, die digitale Kollekte in der Kirche günstig anbieten.

Carp fand mit dem Unternehmen „Payaz“ mit Sitz in Belfast einen Anbieter, der auch gemeinnützige Kunden akzeptiert und dadurch auch für Kirchengemeinden bezahlbar ist. Die Kirchengemeinde kaufte ein Terminal für 900 Euro, Versandkosten inklusive. Kleinere Modelle sind günstiger. Pro Transaktion zahlt die Gemeinde 1,49 Prozent an den Anbieter. Für „Payaz“ habe man sich auch deswegen entschieden, weil er ein individuelles, schickes Design der Geräte erlaubt, sagt Carp. Eine genaue Analyse des digitalen Spendens wird erst nach einem Jahr möglich sein, doch schon jetzt stellt Carp fest: Die Einzelspenden an dem Terminal sind durchschnittlich höher als die Bargeldspenden. Etwa zehn Prozent der Gottesdienstbesucher nutzen die Säule. „Doch diese zehn Prozent kommen mittlerweile für ein Drittel der Gottesdienstkollekte insgesamt auf“, sagt Carp. Auch mit dem Vorurteil, alte Leute nutzten die neue Spenden-Technik nicht, musste die Kirchenleitung aufräumen: „Zu uns kam eine Dame, die deutlich älter als 70 Jahre war und sich freute: ‚Ich zahle nur noch mit meinem Handy’“. Seine eigene Gemeinde denkt bereits über die Anschaffung eines weiteren Terminals für die benachbarte Johanneskirche nach.

QR-Codes für jüngere Besucher

Wer sich langsam an das Thema digitale Kollekte herantasten möchte, kann zunächst auch QR-Codes generieren. Die führen das Smartphone auf eine Website, auf der Spenden über ein Online-Formular möglich ist oder zu Bezahl-Anbieter wie Paypal. Diese Codes kann die Kirchengemeinde beispielsweise auf Liedblätter oder Plakate drucken. Carp berichtet von einer Kollegin, die Pfarrerin der Evangelischen Kirche im benachbarten Neulußheim ist, in der das Durchschnittsalter der Gemeindebesucher niedrig ist. „Bei Taufen und Hochzeiten sind eigentlich sehr viele Besucher in der Kirche, die auch bereit wären, Beträge für die Gemeinde zu spenden, doch immer weniger haben noch Bargeld in der Tasche.“ Als die Pfarrerin auf Carps Tipp hin QR-Codes auf Liedzetttel bei Hochzeiten und Taufen abdruckte, schnellte das Spendenaufkommen in die Höhe.

Bislang sind Spendenterminals vor allem in solchen deutschen Kirchen aufgestellt, die gleichzeitig touristische Hotspots sind wie der Kölner Dom, die Dresdener Frauenkirche oder das Ulmer Münster. Hier ist das Publikum internationaler und damit vertrauter mit dem kontaktlosen Bezahlen. Ansonsten ist das Thema in der katholischen Kirche eher unbedeutend, wie Nachfragen zeigen.

Im Kölner Dom steht seit der Corona-Zeit ein digitaler Opferstock. „Die Einnahmen sind seither kontinuierlich gestiegen“, teilt ein Sprecher der Kathedrale mit. Die durchschnittliche Spendenhöhe liege bei 4,50 Euro – allerdings macht der Anteil der Bar-Spenden immer noch 90 Prozent aus. Auch die Fußball-EM habe sich mit den zahlreichen ausländischen Fans auf die digitalen Spenden ausgewirkt. Auf Anfrage teilte das Erzbistum Köln gegenüber PRO jedoch mit, derzeit sei abgesehen von einzelnen Test-Projekten nichts über weitere digitale Spendenboxen bekannt. „Vielfach wurden solche Projekte wegen des hohen Aufwandes und/oder der entstehenden Kosten wieder eingestellt“, hieß es aus Köln. Auch das Erzbistum Paderborn teilte mit, von digitalen Kollekten sei nichts bekannt, es sei da auch nichts geplant.

In der katholischen St. Lamberti-Kirche in Münster allerdings steht bereits seit 2019 ein elektronisches Spendenterminal, betrieben in Zusammenarbeit mit der Darlehnskasse Münster. Besucher können auf dem Display Beträge zwischen fünf und 50 Euro auswählen, die dann der Lamberti-Stiftung zugute kommen. Er habe in Bonn ein derartiges Gerät gesehen, sagt Ulrich Fiege, Verwaltungsleiter der Kirchengemeinde, gegenüber PRO. Ihm sei schon damals bewusst geworden: „Wir müssen uns als Kirche den neuen Gewohnheiten anpassen.“ Das Bistum Münster erklärte auf Anfrage jedoch, von weiteren Einsätzen digitaler Spendentechnik im Bistum wisse man nichts. Auch hier verwies man auf relativ hohe Gebühren für den Service.

Wer digital Kollekte gibt, gibt insgesamt mehr

Die evangelische Kirche in Duisburg führte 2019 in der Salvatorkirche zwar einen digitalen Kollektekorb ein. Dabei handelt es sich um ein mobiles Gerät, das in den Kirchenbänken herumgereicht wird – wie ein klassischer Klingelbeutel, nur zusätzlich mit einem Display und Karten-Leser versehen. Nach einem Jahr Test war aber klar: der Korb kommt nicht gut an. Gegenüber dem „Domradio“ sagte Pfarrer Martin Winterberg: „Ein Großteil unserer Gottesdienstbesucher sind ältere Menschen, die eine Affinität zum Bargeld haben.“ An normalen Sonntagen hätten von etwa 80 Gottesdienstbesuchern nur knapp fünf Prozent bargeldlos Kollekte gegeben. Vor allem jüngere Leute fänden diese Möglichkeit allerdings interessant.

Gute Erfahrungen machte hingegen die evangelisch-reformierte Kirche Loga der Stadt Leer, die 2023 die Kollekte per EC-Karten-Lesegerät einführte. „Wir haben ein um zehn bis 20 Prozent höheres Spendenvolumen“, sagte Pastor Ingo Brookmann gegenüber dem NDR. Für den Betrieb des Geräts fallen pro Jahr Kosten in Höhe von 700 Euro an, plus zwei Prozent des Umsatzes. In der Hamburger Kirchengemeinde St. Johannes-Harvestehude geht seit Januar 2024 ein „digitaler Klingelbeutel“ herum, und Pfarrerin Claudia Tietz sagte gegenüber dem NDR: Wer digital Kollekte gibt, gibt insgesamt mehr. Die durchschnittliche Einzelspende liege digital im Durchschnitt bei etwa 27 Euro.

Eine Sprecherin der EKD bestätigte jüngst gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa): „Das Angebot digitaler Spendenmöglichkeiten hat in den letzten fünf Jahren zugenommen.“ Ein Grund dafür seien vermehrte Online-Gottesdienstformate, die während der Corona-Pandemie entstanden seien. „Gleichzeitig führt auch eine bessere Verfügbarkeit von passenden Lösungen zu einer größeren Akzeptanz.“ Angeboten werden demnach etwa Online-Kollekten, die über den Dienst „Twingle“ oder die Web-Anwendung „kollekte.app“ abgewickelt werden. „Twingle“ bietet ein Spenden-Widget auf Websites an, aber auch ein Modul mit NFC-Chip („Near Field Communication”) fürs kontaktlose Spenden vor Ort auf der Straße oder beim Spenden-Event. Auch würden „digitale Kollektenkörbe“ für den Gottesdienst und stationäre Spendenterminals in Kirchen, auch „Kollektomat“ genannt, genutzt. Genaue Zahlen dazu, wie verbreitet diese digitalen Alternativen zu klassischen Klingelbeuteln und Kollektenkästen sind, gibt es laut EKD aber nicht. Der Bund Freier evangelischer Gemeinden (FeG) teilte gegenüber PRO mit, von digitalen Spendenboxen im Bund wisse man nichts. Der Pressesprecher Artur Wiebe fügte hinzu, man bevorzuge die Möglichkeiten des Spendentools der Spar- und Kreditbank (SKB), mit der die meisten FeG-Gemeinden zusammenarbeiten, sowie klassische Anbieter wie Paypal und demnächst den europäischen Zahlungsdienst „Wero“.

„Wir glauben an die Zukunft der Kirche“

Auch die in den Niederlanden entwickelte App „Givt“ ermöglicht das anonyme Spenden mit dem Smartphone. Besonders Kirchengemeinden stehen im Fokus der Entwickler. QR-Codes auf Flyern, Plakaten oder Autos führen den Nutzer auf eine entsprechende Website. Das Unternehmen selbst verspricht, die in der App erfassten Nutzerdaten niemals weiterzugeben. Es wird allerdings eine einmalige Aktivierungsgebühr von 75 Euro fällig, Außerdem nimmt „Givt“ 4,5 Prozent von jeder Spende für sich.

Interessant für Kirchengemeinden, die sich an das Thema herantasten wollen, ist zudem die Kirchen App „Donkey Mobile“. Das Motto der in den Niederlanden ansässigen Softwareschmiede: „Wir glauben an die Zukunft der Kirche“. Die App, die ebenfalls mittels Smartphone Spenden generiert und dafür keine Provision pro Spende verlangt, habe bereits „die Einnahmen von mehr als 480 Kirchen gesteigert“, behaupten die Entwickler.

Feststeht: Niemand wird auch in Zukunft daran gehindert, weiter Münzen oder Scheine in einen Klingelbeutel oder eine Spendenbox zu werfen. Fundraiser und Pfarrer Sebastian Carp: „Es geht gar nicht darum, Bargeld abzuschaffen. Beides, das digitale Spenden und das Kleingeld, kann und wird es noch lange nebeneinander geben.“