Als Creflo Dollar seinen 8.500 Gottesdienstbesuchern mit dem Abendmahlskelch zuprostet, sorgen sechs Leibwächter dafür, dass niemand dem Fernsehpastor zu nahe kommt. Es ist Sonntagmorgen in der „World Changers Church International“ in Atlanta im Bundesstaat Georgia. Hillary Clinton hat in der Metropole bei der Präsidentschaftswahl fast 70 Prozent der Stimmen geholt, eine demokratische Insel im ansonsten weitgehend von den Republikanern dominierten Südstaat. Dollars Gemeinde vertritt in ethischen Fragen traditionelle und damit republikanische Positionen, andererseits sind neun von zehn Besuchern schwarz. Nur wenige Schwarze haben den Republikaner Donald Trump gewählt.

Dank Rundfunk prägt Dollars pfingstlich orientierte Gemeinde seit den frühen Neunzigern das Bild, das Ausländer von amerikanischen Christen haben. Dollar ist bei vielen als „Wohlstandsprediger“ verschrieen, im Foyer werden seine Bücher „Der Heilige Geist, dein Finanzberater“ und „Du bist dazu bestimmt, wohlhabend zu sein“ verkauft. Auch in der Predigt geht es um Geld, doch Dollar scheint besser als sein Ruf: Wer genau hinhört, erlebt an diesem Morgen eine differenzierte und überzeugende Schriftauslegung. Dollar nimmt Jesu Aussage aus Lukas 16, „Wenn ihr also im Umgang mit dem leidigen Geld nicht zuverlässig seid, wird euch niemand das wirklich Wertvolle anvertrauen“, um zu erklären, dass Geld nicht wichtig und die Liebe zum Mammon gefährlich sei. „Geld ist das unwichtigste aller Dinge“, lässt er die Zuhörer im Chor wiederholen. Wichtig sei es, Gott immer an die erste Stelle zu setzen.

Über eine Stunde lang warnt der 55-Jährige leidenschaftlich davor, sich von der Sehnsucht nach Geld blenden zu lassen. Dann wird er politisch, sagt, wie sehr er Amerika liebt, aber dass der Geist des Mammon das Land im Griff habe, auch Washington sei korrupt. Letzteres klingt ein bisschen nach Trump, doch im nächsten Atemzug verwandelt sich Dollar unvermittelt in einen Bürgerrechtler, klagt an, dass die USA nie für die Sünde der Sklaverei bezahlt hätten. „Sie geben uns ein Denkmal, einen Feiertag und einen Gedenkmonat“, ruft er, „und damit wollen sie es unter den Teppich kehren. Aber das geht nicht!“ Die Besucher rufen Amen, manche weinen, viele springen aus ihren Sitzen und signalisieren so Zustimmung. Nach ein wenig Tumult beruhigt Dollar die Menge: „Jesus hat für uns längst den Sieg errungen.“ Der Gottesdienst geht zu Ende.

Über 1.300 solcher „Megakirchen“ gibt es in den USA. Unter den Begriff fallen alle Gemeinden, die mehr als 2.000 Gottesdienstbesucher pro Wochenende empfangen. Ein halbes Dutzend davon haben wir auf unseren Reisen schon besucht, das Staunen über die schiere Größe und die damit einhergehenden Möglichkeiten, seinen Stadtteil mit der guten Botschaft zu erreichen, ist immer auch mit Wehmut gemischt – wie schade, dass es das in Europa kaum gibt. „Amerika ist eine Nation mit der Seele einer Kirche“, formulierte einst der englische Schriftsteller Gilbert Keith Chesterton, und obwohl in den vergangenen Jahren viele Abgesänge auf das „christliche“ Amerika zu lesen waren, scheint dies noch immer zu stimmen.

Viele Evangelikale unterstützen Trump

Wir fahren die endlosen Highways entlang Richtung Süden, verschiedene Radiostationen bringen Lobpreismusik und christliche Talkshows. Auf einer Werbetafel für die Restaurantkette „Chick-fil-A“ steht „Sonntags geschlossen“ – eine Ausnahme in den USA, wo fast immer diniert und eingekauft werden kann. „Chick-fil-A“ gehört evangelikalen Unternehmern, die sich vor Jahren gegen die Homo-Ehe ausgesprochen haben – entsprechend regen sich linke Studenten-Proteste, wann immer eine Filiale in der Nähe einer Uni eröffnet. Bei unserem Besuch erklingt instrumentaler Christen-Pop aus dem Deckenlautsprecher.

Das christliche Amerika hat zu einem Großteil eine deutliche politische Präferenz. 81 Prozent der weißen Evangelikalen haben Donald Trump gewählt, außerdem mehr als die Hälfte aller Katholiken. Anders als innerparteiliche Konkurrenten wie Ted Cruz oder Marco Rubio hat sich der Immobilien-Milliardär allerdings nicht als Christ profiliert – weder durch Lebenswandel, noch durch Bekenntnis, und schon gar nicht durch seine Rhetorik. Seit seinem Amtsantritt haben prominente Christen Kritik an Trump geübt – die Pastoren Bill Hybels und Timothy Keller etwa unterzeichneten einen offenen Brief gegen Trumps vorübergehenden Einreisestopp für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern. Andere loben zum Beispiel seinen Kandidaten für den Obersten Gerichtshof, den konservativen Christen Neil Gorsuch, und halten Trump die Treue – wie Bonhoeffer-Biograf Eric Metaxas, Franklin Graham oder die Pastorin Paula White, die bei der Amtseinführung von Amerikas 45. Präsidenten ein Gebet sprach.

White, 51, ist wie Trump in dritter Ehe verheiratet und war oft mit dem eigenen Flugzeug unterwegs. Heute berät sie Trump und leitet eine Kirche bei Orlando in Florida. Als wir der Gemeinde einen Besuch abstatten, ist White gerade auf Reisen. Der Gottesdienst wird uns dennoch lange im Gedächtnis bleiben – leider.

Whites „New Destiny Christian Center“ gehört zu den kleineren Megakirchen. Gerne würden wir den Mitgliedern zu White und Trump auf den Zahn fühlen, doch scheint sich hier keiner für Gäste zu interessieren. Im recht dunklen Gottesdienstsaal wetteifern Klimaanlage und Nebelmaschine darum, den Besuchern unangenehm auf die Pelle zu rücken. Das Publikum ist jung und bürgerlich, vereinzelt sind Südstaaten-Ladys mit Hut auszumachen. Wer während der Lobpreiszeit keinen Hörsturz erlitten hat, bekommt eine Predigt von Rachel Joy Knight, einer langjährigen Weggefährtin Whites, auf die Ohren. Die Metapher klingt abgedroschen, aber die junge Mutter, die auf ihrer Webseite als Pastorin, Coach und Beauty-Queen tituliert wird, redet wie ein Maschinengewehr – nicht nur so schnell, sondern auch so laut. 45 Minuten lang spricht sie darüber, Menschen mit „Worten des Lebens“ zu motivieren, und zeigt sich dabei in zahlreichen Anekdoten vor allem über ihr eigenes vorbildliches Glaubensleben erfreut. Als wir die Kirche mit klingelnden Ohren verlassen, sind wir uns einig: Es mag unfair sein, eine Gemeinde nach einem einzigen Besuch zu bewerten wie ein Restaurant. Viele Besucher haben hier ein geistliches Zuhause gefunden, in dem sie Gott begegnen können. Doch wäre dieser Gottesdienst unsere erste Berührung mit den Christentum gewesen, gingen wir wohl erstmal wieder auf Abstand – zu fremd fühlten wir uns in der Gemeinde von Trumps Pastorin.

Was Trump-Fans den Deutschen raten

Auf der letzten Station unserer Reise kommen wir dem US-Präsidenten und seinen Unterstützern noch einmal ganz nahe. Es ist Sonntagabend in Palm Beach und Polizisten haben gerade ihre Mühe damit, Betonklötze von einem Kreisverkehr zu räumen. Vor einer Stunde hat Trump hier seinen Privatclub Mar-a-lago nach einem entspannten Wochenende in Richtung Flughafen verlassen. Fans am Straßenrand haben die beeindruckende Kolonne schwarzer Panzerwagen beobachtet, und wollen nun mit Menschen ins Gespräch kommen, um sie von ihrem Präsidenten zu überzeugen. Ein Mann namens Robert horcht auf, als er erfährt, dass wir aus Deutschland kommen. Er habe gelesen, dass hierzulande viele Frauen von Migranten vergewaltigt würden, spricht er uns an, und fragt: „Warum unterwerft ihr euch dem Islam?“ Sein Tipp: „Ihr müsst Merkel loswerden!“ Wir geben Robert und seinen Freunden einen Crashkurs in deutscher Parteipolitik. Als wir erklären, dass Angela Merkel bei der kommenden Bundestagswahl die konservative Kandidatin ist und ihr Herausforderer weiter links steht, fällt den Amerikanern die Kinnlade hinunter. Da die von Robert empfohlene Gründung einer Bürgerwehr für uns nicht in Frage kommt, bietet er immerhin an, uns in Amerika aufzunehmen, wenn es in Europa gar nicht mehr ginge. Um Robert zu erklären, dass die strengen US-Einreisegesetze dies wahrscheinlich verhindern würden, fehlt uns leider die Zeit und zunehmend auch die Muße.

Das gibt es nur in Amerika

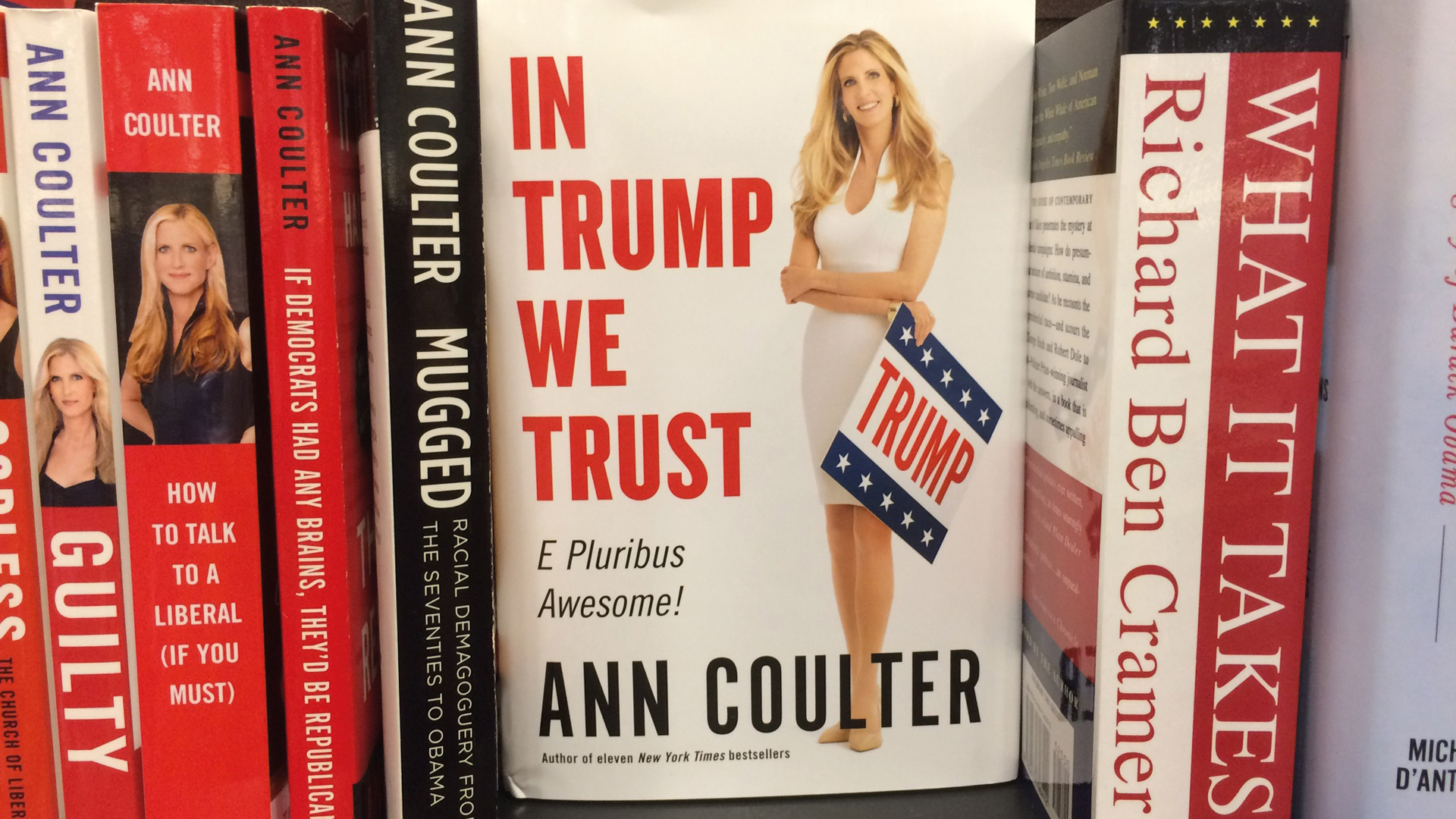

Welches Fazit ziehen wir nach unserer Reise? Amerika ist noch immer das Land, wo man automatisch etwas über die Bibel erfährt, wenn man durch Radio oder Fernsehen zappt. Es ist noch immer das Land, wo es in jeder Buchhandlung eine große christliche Abteilung gibt. Wo, wenn nicht in Amerika, bekommt man ein Traktat von Billy Graham in die Hand gedrückt, wenn man nach einer Runde Minigolf seine Schläger zurückbringt? Amerika macht seinem Spitznamen „God‘s Own Country“ (Gottes eigenes Land) noch immer Ehre. Das liegt vor allem an den Amerikanern selbst – wer auch immer gerade im Weißen Haus sitzt, und was seine Präsidentschaft auch bringen mag. (pro)

Dieser Text ist der aktuellen Ausgabe 3/2017 des Christlichen Medienmagazins pro entnommen. Bestellen Sie pro kostenlos und unverbindlich unter Telefon 06441-915-151, per E-Mail an info@kep.de oder online.

Von: mb