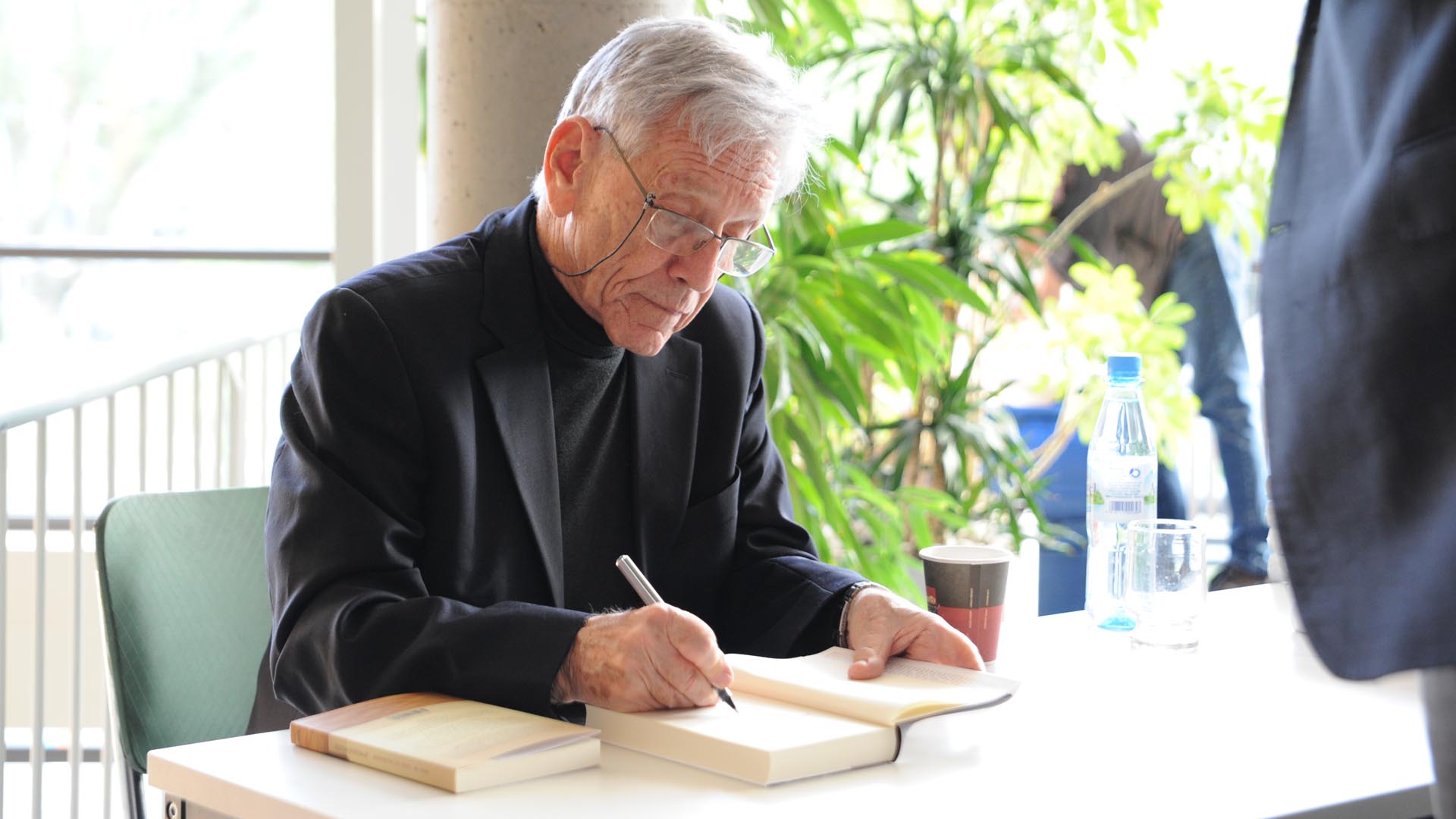

Amos Oz, geboren 1939, ist einer der bekanntesten israelischen Schriftsteller. 2015 erschien sein Roman „Judas“, für den er in Deutschland den „Internationalen Literaturpreis – Haus der Kulturen der Welt“ erhielt. Im Hintergrund der Handlung dieses Buches geht es um die biblische Figur des Judas, der Jesus verriet. Bei einer Veranstaltung auf dem Kirchentag, bei der es um Jesus als Juden ging, erklärte Oz, dass er Jesus lieb gewonnen habe.

Sein Großonkel, der zionistische Gelehrte und Literaturwissenschaftler Joseph Gedalja Klausner, habe ihm erklärt: „Jesus ist einer von uns.“ Oz habe die Evangelien gelesen, und sich in Jesus, dessen Poesie und Direktheit, dessen „wundervolle Art von Humor“ und die Lehren, die voll von Überraschungen seien, „verliebt“, auch wenn er inhaltlich nicht mit vielem übereinstimmte.

Doch die Geschichte von Judas, der Jesus verriet, habe ihn verärgert. Sie sei für ihn nicht sinnvoll. 30 Silberlinge – so viel hatte Judas von den jüdischen Oberen für den Verrat an Jesus bekommen – hätten den Wert von umgerechnet 300 Euro gehabt, erklärte Oz und stellte eine Reihe kritische Anfragen an diese Geschichte: „Warum sollte er seinen Rabbi, seinen Meister, verkaufen und sich danach erhängen? Warum brauchte es diesen Verrat, wenn Jesus doch im ganzen Land bekannt und präsent gewesen sei, sich weder versteckte, noch floh?

Judas fädelte „Prime-Time-Kreuzigung“ ein

„Diese Geschichte ist hässlich. Sie ist nicht notwendig für das Evangelium“, sagte Oz. Auf dieser Geschichte beruhten die bekanntesten antijüdischen Stereoype – etwa dass Juden „Gottesmörder“ seien, boshaft, satanisch, mit einer unterschwelligen Macht ausgestattet. Dies sei die Ursache für Antijudaismus unter Christen wie auch später unter den Nationalsozialisten gewesen. „Keine andere Geschichte löste so viel Hass und Gewalt aus wie diese. In jedem Lexikon ist Judas der Verräter. Diese Geschichte ist das Tschernobyl für den Antisemitismus.“ Das zeige sich in klassischen Gemälden von Jesus und den Jüngern, auf denen Judas als Karikatur eines Juden dargestellt werde.

In Oz‘ Roman „Judas“ entwirft eine der Hauptfiguren, Schmuel Asch, eine alternative Judas-Erzählung: Dieser Judas habe mehr an Jesus geglaubt als dieser selbst an sich. Er habe gewollt, dass Jesus nach Jerusalem gehe, damit er dort vom Kreuz heruntersteigen und allen seine Macht beweisen würde; dann wäre das himmlische Reich Gottes angebrochen. Weil Judas nach dieser Idee so von Jesus überzeugt war, habe er die „Prime-Time-Kreuzigung“ eingefädelt. Doch Jesus sei nicht vom Kreuz gestiegen und Judas habe erkannt, dass er zu viel von ihm erwartet, zu viel von ihm gewollt und ihn damit letztlich getötet habe. „Diese Geschichte ist für mich überzeugender als die hässliche aus der Bibel“, sagte Oz, „was die Wahrheit ist, weiß ich nicht, ich war nicht dabei“.

„Warum werden Juden für den Tod Jesu beschuldigt?“

Bei der anschließenden Podiumsdiskussion zwischen Rabbinern und christlichen Theologen ging es um die Frage, was es theologisch bedeutet, Jesus als Juden zu sehen. Der US-amerikanische Rabbi Michael J. Cook vom Hebrew Union College in Cincinnati (Ohio) erklärte, dass sich viele Juden für Jesus und die Evangelien interessierten, jedoch in erster Linie aus historischem Interesse: „Sie wollen wissen, wie es zu erklären ist, dass das Image der Juden in den Jahrzehnten nach Jesu Leben immer schlechter geworden ist, warum Juden kollektiv als schuldig verdammt wurden, Jesus getötet zu haben“, erklärte Cook, der selbst Professor für jüdisch-christliche Studien ist.

Eine der Fragen dabei sei das „hybride Rätsel“: Wenn Jesus für die Erlösung der Welt sterben musste, warum werden Juden dann beschuldigt, ihn getötet zu haben – statt gelobt zu werden, dass sie zur Erfüllung dieser Mission beigetragen haben?

Von Jesus reden, ohne Juden zu verletzen

Walter Homolka, Rabbiner und Direktor des Abraham-Geiger-Kollegs an der Universität Potsdam, forderte von der christlichen Theologie, sich klarer zu dem Faktum, dass Jesus Jude war, zu positionieren. Besonders im Dialog zwischen den Religionen sei die Frage wichtig, wie über Jesus gesprochen werden könne, „ohne dass die jüdische Wahrheit dadurch verletzt wird und der jahrhundertelange Mechanismus der Herabsetzung des Jüdischen immer wieder zum Greifen kommt“. Eine Lösung dafür sah Christoph Schwöbel, Professor für Systematische Theologie an der Universität Tübingen, darin, die Geschichte von Jesus mehr im Kontext des Alten Testaments und der jüdischen Traditionen zu sehen.

Die Geschichte der eigenen Religion könne nur in ihrer Beziehung zur Geschichte anderer Religionen beschrieben werden. Er machte sich in diesem Sinne für eine „dogmatische Gastfreundschaft“ stark. Keine Christologie könne Anspruch auf eine universelle absolute Wahrheit erheben. „Wenn wir uns in einem Geist der Demut begegnen, können Christen und Muslime trotzdem einen Platz finden bei den Fragen über die eigene Religion.“ Zwar sollte jeder an seiner Wahrheit festhalten, aber anerkennen, dass die letzte Wahrheit bei Gott liege und größer sei als die eigene Position. (pro)

Von: jst