Andreas Malessas „Am Anfang war die Floskel“ ist eine amüsante Lektüre, die sich mit Sprache, mit Wortwahl und Formulierungen auseinandersetzt – in Kirche und Gesellschaft. Das Buch will unterhalten und Erkenntnisse bringen. Malessa, baptistischer Theologe und Journalist, möchte „mit einem Augenzwinkern dafür sensibilisieren, was sich in manchen Bereichen sprachlich eingeschlichen hat – und wie es besser gehen könnte“.

Sagen wir das, was wir meinen?

Es gibt keine Argumentation, die sich durch das ganze Buch zieht, sondern jedes Kapitel steht für sich und nimmt es mit einem Thema der Sprache auf.

Malessa erklärt beispielsweise, dass es einen Unterschied gibt „zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen“. Ob man in der sogenannten „Flüchtlingskrise“ 2015 von Deutschland als einem „vollen Boot“ oder einem vollen „Schiff“ spreche, mache sehr wohl einen Unterschied.

Weiter nimmt er Abteilungssitzungen aufs Korn, in denen zwar viel gesagt, aber oft ganz Anderes gemeint werde – und liefert die Übersetzungshilfe gleich mit. Dabei bedient sich Malessa augenzwinkernd oft selbst an Stereotypen: So sage der Chef nicht: „Euch mach ich Beine“, sondern: „Ich möchte Sie alle mitnehmen und gerne ins Boot holen.“ Angestellte hören auch selten Drohungen wie „Alle machen alles, ist das klar?“, sondern „Künftige Anforderungsprofile setzen natürlich Ihre konstruktive Flexibilität voraus“. Auf humorvolle Weise entlarvt Malessa so Floskeln, die oft die eigentliche Aussage verschleiern und verstecken.

Einladung statt Verbot oder Befehl

Das gleiche gelte auch für die Kirchen. Der „Homo laber“, wie er ihn nennt, habe mittlerweile auch dort Einzug gehalten. Und das nicht nur auf der Kanzel, wo Pfarrer die schwierige Aufgabe hätten, komplizierte Konzepte und Jahrhunderte alte Texte in die Lebensrealität ihrer Ortsgemeinde zu bringen.

So werde in kirchlichen Arbeitskreisen nicht befohlen oder verboten, sondern „eingeladen“. Ein Beispiel: „Darf ich Sie einladen, beim Budget noch mal genauer hinzuschauen …“ Das sei, erläutert Malessa, sprachlich eine Einladung, sachlich eine Vorladung und menschlich eine Ohrfeige.

» „Manche Bibelstellen sind religionskritisches Kabarett vom Feinsten“

Der Christ gebe sich durch seine Sprache zu erkennen. Und manchmal sei auch die Denomination erkennbar – je nach Floskel. Katholiken sagten: „Wir schließen Sie in unsere Gebete ein“, Protestanten hingegen „Wir wollen in der Fürbitte für Sie vor Gott eintreten“ und die Evangelikalen „Wir werden Sie umbeten“. Malessa geht hier nicht gerade mit dem Seziermesser vor, aber sein Anliegen wird umso deutlicher:

Jede Branche und jedes Milieu haben ihre eigene Sprache – eigene Ausdrücke oder Redewendungen. So eben auch die Kirche. Malessa nennt es den „Kirchensprech“, „ein Insider-Vokabular, dessen Absender man sofort erkennt“. Der Autor zielt darauf ab, sich dieser Insidersprache bewusst zu werden, sie zu reflektieren und dadurch auch außerhalb der Kirchen verständlicher zu machen.

Einige Kapitel sind dahingehend sehr stimmig und immer ähnlich aufgebaut: Malessa deutet auf ein Thema in der Sprache hin, beispielsweise das Gendern, erklärt, wie und wo sich dieses Thema auch in der Kirche sehen lässt und gibt dann Tipps, wie Kirchen am besten damit umgehen sollen.

Manch andere Kapitel fallen aus diesem Muster und dort findet man sich etwas verloren wieder. Zwar sind die Kapitel über Rassismus oder Metaphern in der Sprache sehr unterhaltsam, aber am Ende bleibt die Frage: Was hat das mit den Kirchen und ihrer Sprache zu tun?

Erfrischend leicht zu lesen

Geschmückt ist alles mit erfrischenden Anekdoten und anschaulichen Beispielen, die immer wieder zum Schmunzeln, manchmal sogar zum Lachen, anregen. Dabei lässt Malessa keine Denomination außen vor. Er schreibt gleichermaßen über Evangelische, Katholiken oder Freikirchler – oft mit einem Augenzwinkern und dem ihm eigenen Sprachwitz.

An manchen Stellen kann man zwischen den Zeilen lesen: „Die Christen müssen mal entspannen.“ Die Kirche sei nicht dafür verantwortlich, das gute alte Deutsch am Leben zu erhalten. Kirche müsse in die Lebensrealität der Menschen sprechen.

Dieses Buch liefert keinen Leitfaden, wie denn jetzt in der Kirche gesprochen werden solle. Vielmehr regt es an, eigene Denk- und Sprechmuster zu überdenken. Das Buch liest sich leicht und unterhaltsam ist es gewiss auch. Aber die Ankündigung auf dem Buchcover, die Sprache der Kirche unter die Lupe zu nehmen, wird leider nicht überall eingelöst.

Das letzte Kapitel gestaltet Malessa interaktiv. Er gibt dem Leser einige Sätze, die im Kirchenkontext so gesagt oder geschrieben wurden, und fordert dazu auf, das Gelernte nun anzuwenden. Also selbst zu „übersetzen“ und auf das tatsächlich Gemeinte herunterzubrechen.

Da staunt man nicht schlecht, was für unverständliche Dinge „bei Kirchens“ doch manchmal gesagt werden. Aus dem Programmheft zum 1. Ökumenischen Kirchentag beispielsweise: „Mit den anderen das Eigene neu entdecken und in der Achtsamkeit für das Andere ein Wahrnehmen des uns Fremden finden“. Bitte, was…? Oder um es mit Malessa zu sagen: „Kirchensprech“ eben.

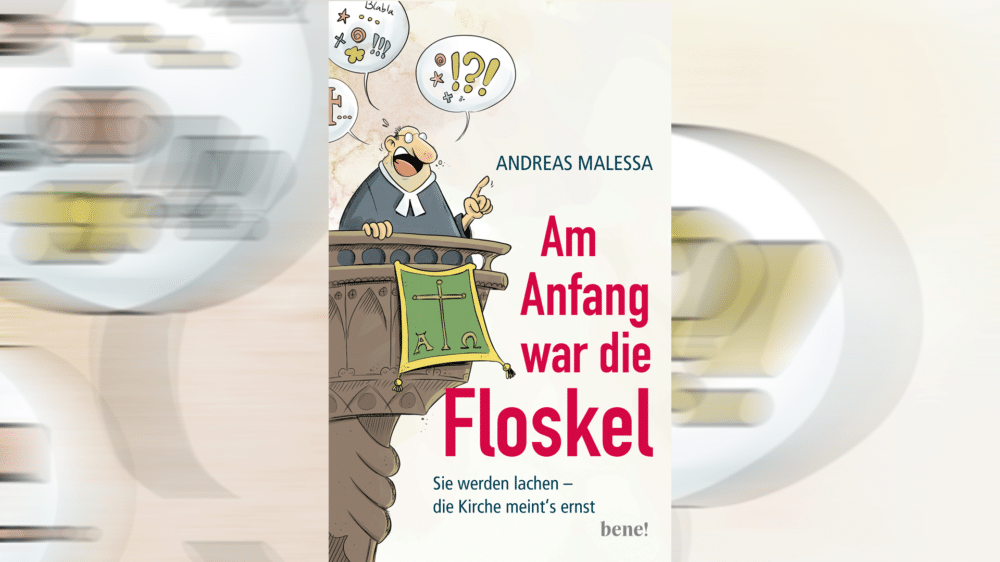

Andreas Malessa: „Am Anfang war die Floskel“, bene!, 144 Seiten, 12 Euro, ISBN 978-3-96340-151-0

Von: Katharina Kraft

Eine Antwort

Dabei sollte es so einfach sein: „Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen.“

Aber die größte Gefahr für die gemeinsame Sprache sehe ich im „Gendern“.

Denn wird implizit ein ideologisches Bekenntnis gefordert, bevor man überhaupt den Mund aufmachen darf.

Dass ich zwar von „Menschen“ (der(!) Mensch) sprechen darf, aber nicht von Teilnehmern, sondern nur von „Teilnehmerinnen und Teilnehmern“ oder gar „Teilnehmden“ leuchtet mir nicht ein.

Gerade das Partizip („Mitarbeitende“) hat inhaltlich einen bestimmten Zweck und ersetzt nicht das zutreffende Hauptwort: Ein Student ist noch lange keine Studierender (und umgekehrt), und ein Trinkender noch lange kein „Trinker“ …

Bedeutungsunterschiede werden durchs Gendern verwischt und es wird nur noch ein zunehmend eingeschränkter Wortschatz zugestanden.